教科等横断型授業

●授業実践27:「国語」×「情報」

●授業実践26:「生物」×「地理」

●授業実践25:「化学」×「英語」

●授業実践24:「国語」×「日本史探究」

●授業実践23:「化学」×「英語」

●授業実践22:「金融」×「情報」×「数学」

●授業実践21:「家庭」×「化学」

●授業実践20:「物理」×「美術」

●授業実践19:「国語」×「数学」

●授業実践18:「家庭」×「化学」

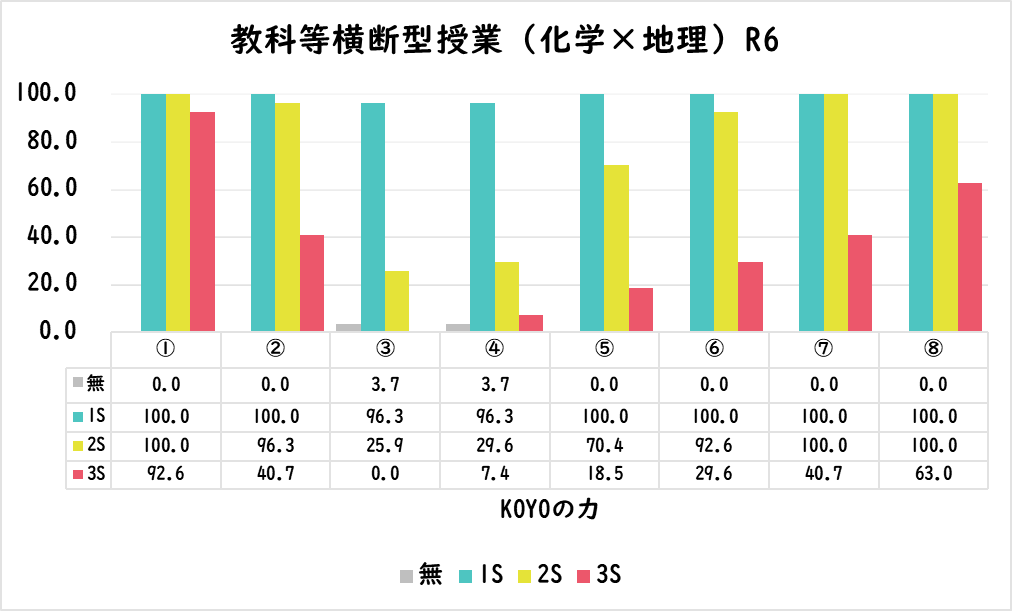

●授業実践17:「化学」×「地理」

●授業実践16:「生物基礎」×「英語」

●授業実践15:「日本史探究」×「古典探究」

●授業実践14:「家庭基礎」×「化学」

●授業実践13:「生物基礎」×「英語コミュニケーションⅠ」

●授業実践12:「物理基礎」×「音楽」

●授業実践11:「数学」×「英語」

●授業実践10:「日本史探究」×「数学A」

●授業実践 9:「体育」×「生物」

●授業実践 8:「地理」×「国語」

●授業実践 7:「情報」×「数学」

●授業実践 6:「英語」×「家庭」×「化学」

●授業実践 5:「家庭」×「化学」 授業プリント①・② 授業で用いたPPT

●授業実践 4:防災STEAM「数学」×「化学」 授業プリント 授業で用いたPPT

●授業実践 3:防災STEAM「古典」×「生物」

●授業実践 2:「化学」×「英語」

●授業実践 1:「数学」×「歴史総合」

授業実践「国語」×「情報」

●授業者:寺西 創(国語)×西林 諒(情報)

●対象:3年生普通科「生成AI×国語×情報」

●日時:令和7年6月11日(水)

●内容:将来的に生成AIを利用することが増えると考えられる中、生成AIの特徴や使い方について国語と情報の授業を通じて考えた。

まず、生徒に生成AIが書いた論文「生成AIを使うことに対しての肯定論」「生成AIを使うことに対しての否定論」を読みおかしなところを見つけさせた。見つけることができる生徒もいれば「完璧な文章です」となかなか見つけることができない生徒もいた。その後、実際に生成AIを触りながら得意なことや苦手なこと、どういう経緯で論文を書いているのかなどを学習した。

今後生徒たちは大学、社会人と進むにつれて生成AIを使い論文を書いたり、プログラムを組んだりすることが増えると思う。その中でも生成AIは完璧ではないので最後は人間の目で確認して修正いないといけないということを学習できた。

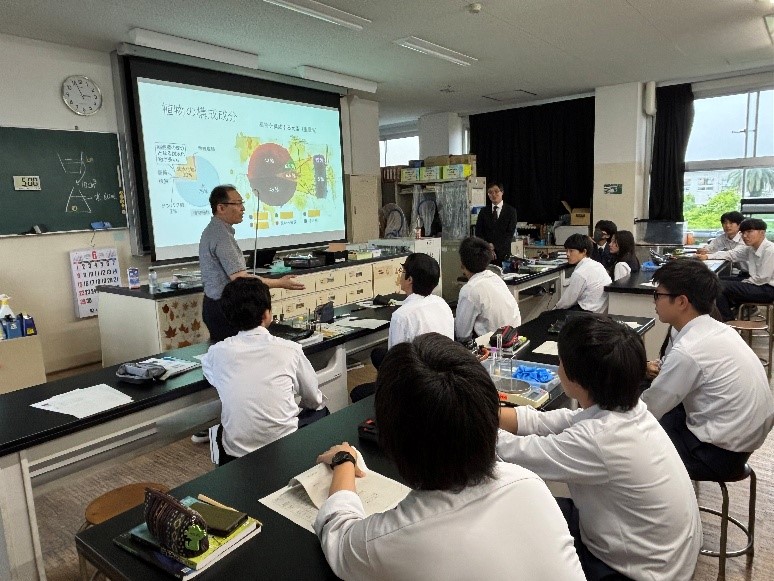

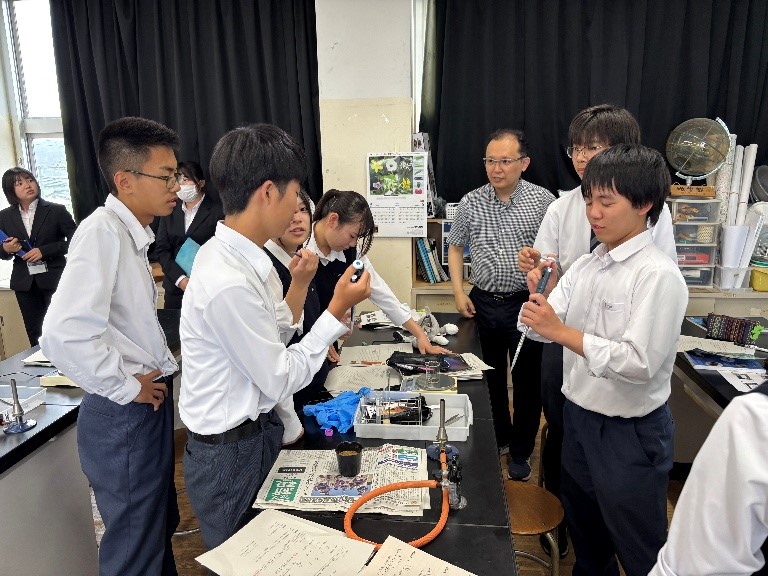

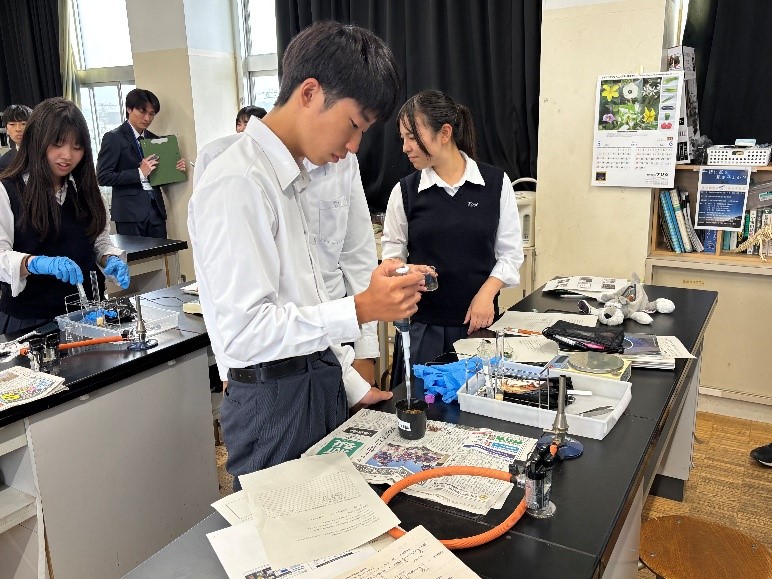

授業実践「生物」×「地理」

●授業者:松下 愉久(理科)× 小島 欣幸(地理歴史科)

●対象:2年生環境科学科「SSH 生物×地理のクロスカリキュラム」

●日時:令和7年6月3日(火)

●内容:地理分野からスタート。熱帯に分布する土壌の復習から、「土中の養分とは何か」という問題提起をする。 生物分野にバトンタッチ。植物に必要な元素を考えさせ、その元素の供給源にまで思考を拡大させる。地理分野にバトンタッチ。アフリカの農業・食生活・気候・土壌・人口などに触れた上で、「土中の窒素を増やすことができれば、アフリカの食料問題を解決する糸口をつくれるのではないか」と問題提起を行って、生物分野にバトンタッチ。赤玉土に窒素固定細菌を加え、硝酸イオン(窒素分の指標)を増加させる実験を紹介した上で、「どのような工夫を加えれば、より多くの窒素を土中に固定することができるのか」という課題を与え、班ごとに、調査する、仮説を立てる、仮説を立証するために行う具体的な工夫を確定する、というプロセスを踏ませる。その後、実際に、赤玉土に各班が考えた工夫を施させて、授業を終了する。その後、6月9日(月)の放課後に、実験結果を測定して、どのような工夫が窒素固定に効果的であったかを、考察させた。

授業実践「化学」×「英語」

●授業者:谷地祐介(理科)、山﨑太幹(英語科)

●対象:1年生普通科「化学」×「英語」

●日時:令和7年3月18日(火)

●テーマ:「化学用語を英語でプレゼン!」

●内容:

科学英語に触れ、楽しみながら科学コミュニケーション力を育むことを目的に授業を行いました。本時の目標等を確認した後、くじに書かれた化学用語を説明する英文をグループで考え、順にプレゼンを行いました。他のグループはその用語が何なのかをグループで考え回答し、ポイント制で順位を決定しました。英語科教員にはプレゼンテーションを採点してもらいました。授業後に実施したアンケートでは、「教科間のつながりを感じることができましたか。」という問いに対して「とても感じた」「やや感じた」100%、「科学コミュニケーション力が向上しましたか。」という問いに対して「とても向上した」「やや向上した」86%という結果になり、教科等横断型授業の有用性を感じました。以下、生徒の感想です。「少し単語を調べながらですが、今知っている文法などの知識を使って他教科の言葉を説明するのは難しかったし面白かったです。でも、やっぱり自分はリスニングというか、集中して聞く力が身についていないなと思いました。」「授業が始まる前、英語と化学のコラボなんてどうするのだろうと不思議に思っていましたが、授業を受けて密接に関係していることがわかりましたし、英語も化学もどちらも勉強することが大切だと改めて気づかされる機会になりました。」「化学と英語のコラボなんて、想像するだけで恐ろしい組み合わせでしたが、予想とは全く違うアクティビティ形式の授業で楽しく化学、英語を学ぶことが出来ました。とても楽しかったです。」

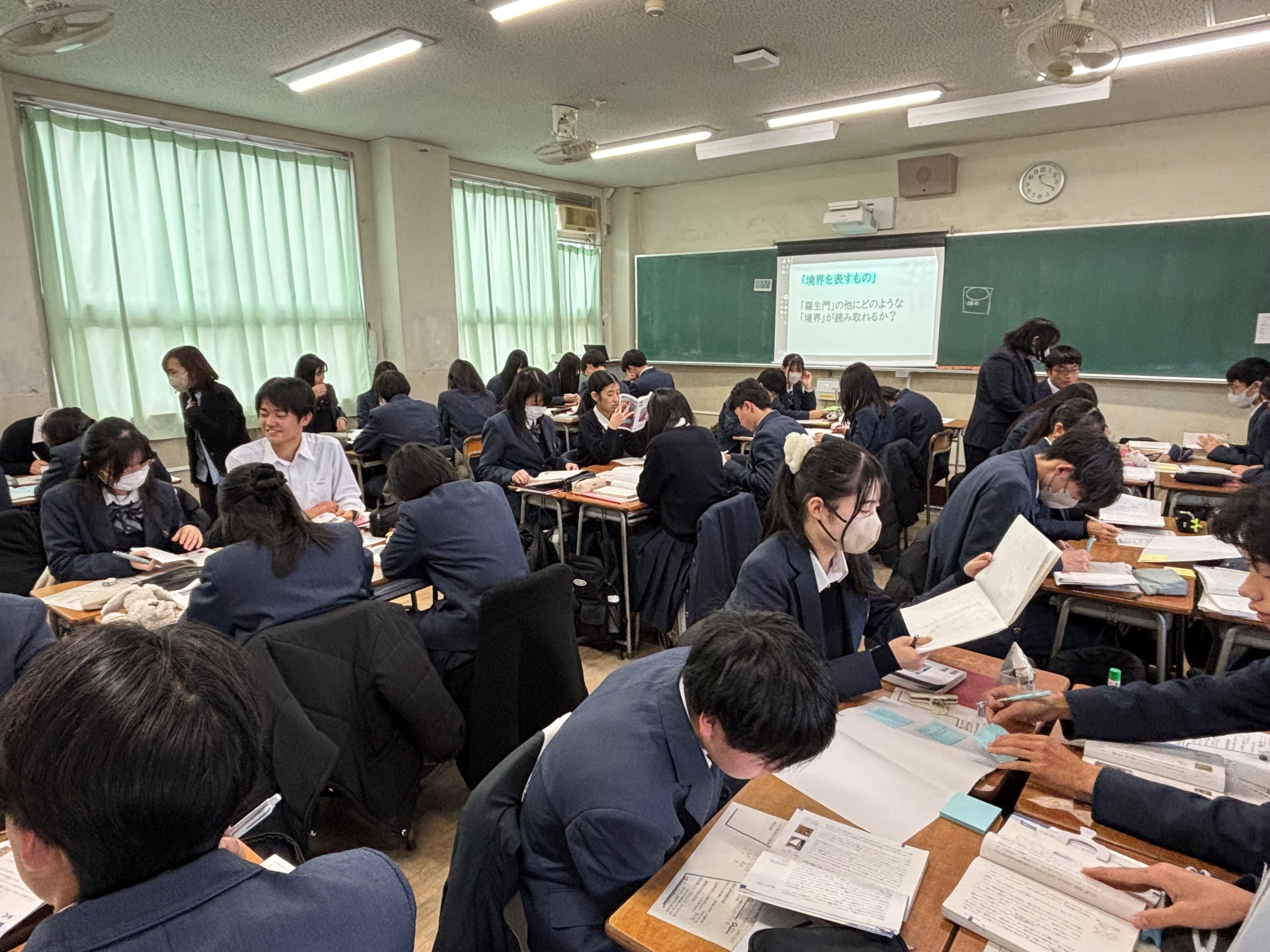

授業実践「国語」×「日本史探究」

●授業者:山高有華(国語科) 三上みずほ(地歴公民科)

●対象:1年生普通科 「国語」×「日本史探究」

●日時:令和7年1月30日(木)

●内容:「『羅生門』の舞台設定から作品を読み取る」というテーマで授業を行いました。前半は日本史の観点から「羅生門(羅城門)」の歴史、「門」の持つ意味について、様々な史料を用いて説明しました。後半では、門を境にして5つの場面に分け、下人の心情について復習しました。その後、前半の話をふまえて、下人にとっての羅生門の役割について班ごとに考え、全体で共有しました。授業の最後には振り返りを実施しました。

以下、生徒の感想です。

「歴史を知ることにより、より羅生門のことを知ることができ、深く理解することができた。」「言語文化の授業だけでは気づけなかった視点で物語を再確認することができた。」「歴史的な観点で羅生門とその周辺を学び、下人が置かれていた状況がより深く理解できたので、心情を想像しやすかった。」「羅生門についての歴史的な背景を学んだ上で展開を整理したので、いつもより状況が浮かびやすく、考えやすかった。」

また、授業を参観された方からの感想です。

「生徒の疑問からスタートして歴史的背景をもとに本文の理解を深め、主題に迫るという授業の構成が生徒にとっても刺激的だったと思います。」「他教材が加わることで、新たな視点で教材を見ることができ、ここまで学びが深まるのかと驚きました。」

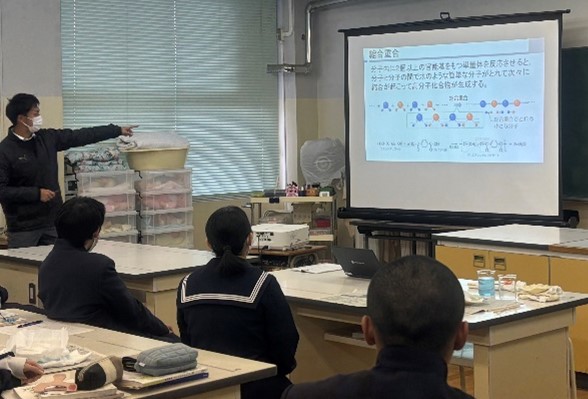

授業実践「化学」×「英語」

●授業者:ジョン・ロバーツ、亀岡靖典(英語科)、上田栞(英語科)、城戸渓太(理科)、西峯啓介(理科)

●対象:1年生環境科学科「化学×英語」

●日時:令和7年1月30日(木)

●テーマ:濃度と反応速度

●内容:ヨウ素時計反応を用いて、濃度と反応速度の関係を理解する授業を行いました。授業はすべて英語で、4人グループに分かれて行いました。まず、濃度に応じて反応速度がどう変化するのか予測し、実際に濃度の異なる3種類の溶液を用いて、それぞれ反応の速度を測りました。そして、その結果をグラフに示したものを基に、指定された秒数で反応する溶液の濃度を考え、実際に試しました。どのグループもメンバー間でよく話し合って協力しており、指定されたタイミングで反応させることに成功したグループもたくさんありました。濃度と反応速度は比例の関係にあることを確認し、授業の最後には、「HIMAWARI」を用いて実験の振り返りを行いました。

以下、生徒の感想です。

「最初に立てた仮説は間違っていたが、実験を通して正解を導き出すことができた。濃度を決めるのは難しかったが、グループのみんなで協力し、英語を理解しながらできてよかった。」「仮説をしっかり考え、それが正しいのかどうか調べることができた。仮説→実験→応用ができて面白かった。」「英語で化学の実験をしたことがなかったので面白かった。またこのような機会があればいいなと思った。」「濃度によって反応速度は変化するということがわかった。」「結果を予測し、英語で実験内容を理解して行うことができた。また、結果をグラフにしたり、英文で表したりして、次の予測を立てることができた。」「色が変わるタイミングを予測することができて嬉しかった。」「英語での指示やプリントを理解するのは少し難しかったが、前後の文脈から予測したり、班のメンバーと協力することで実験を進めていくことができた。」

授業用PPT

授業実践「金融」×「情報」×「数学」

●授業者:嶋本佑輝(数学科)、西林諒(情報科)、中村清寛(数学科)

●対象:2年生普通科「金融」×「情報」×「数学」

●日時:令和7年1月30日(木)3・4限

●テーマ: 「ライフプランを考えて未来を描こう」

●内容:学習指導要領の改訂により、2022年4月から家庭科で金融教育を拡充して行うことが決定しました。そこでは、従来の内容に加えて、「預貯金・民間保険・株式・債券・投資信託等の基本的な金融商品のメリットやデメリット、資産形成の視点にも触れるようにする」と書かれています。そこで、本授業ではライフプランニングシートを用いて、自分の将来の資産をどのように形成していくのかを生徒1人1人が考え、投資とは何かについて学びを深めました。また、積立投資の説明の際には、以前に学習した数列分野(数学)やグラフ作成(情報)の観点から触れることで、教科を横断して学ぶ楽しさを感じてもらいました。そして、授業の最後には「HIMAWARI」を用いて、振り返りを行いました。

以下、生徒の感想です。

「ライフプランニングシートを使って、自分の人生設計について考えることができた。リスクやリターンを考えて投資額を設定することができて良かった。」「これまで投資はとても難しいイメージしかなくて全然分かっていなかったけど、授業で楽しく分かりやすく投資について学べました!」「授業を通して非常に色々なことを学ぶことができ、すごく有意義だった。そして投資ゲームを通して、さいころのような不安定さが投資にも存在し、投資に頼ると危険であることがわかった。安全性と収益性のバランスが大事であると分かった。」「実際に投資する金額を自分で決めることができ、投資することのメリットやデメリットを学ぶことができたし、投資の仕組みも少し理解することができた。」「この世には絶対に得する方法なんでないということを改めて感じた。また、日本だけでなく世界の情勢にもアンテナをはっておくことが大切であると感じた。」「将来を考えて資産を上手く活用することが大切であると分かった。」

また、「KOYOの力を育む授業研究会Ⅱ」に参加された方からの感想です。

「いろいろ学ぶ要素が多く、内容が濃い授業だったと感じました。NISA等の投資、貯蓄の話は今後、高校教育でも入ってくる内容なので生徒に興味をもたせるという点で大変良かったと思います。」「自分自身も金融教育をどのようにすれば良いか悩んでいましたが、とても参考になりました。」

授業用PPT①・授業用PPT②

授業実践「化学」×「家庭」

●授業者:田中海地(理科)・川南ゆかり(家庭科)

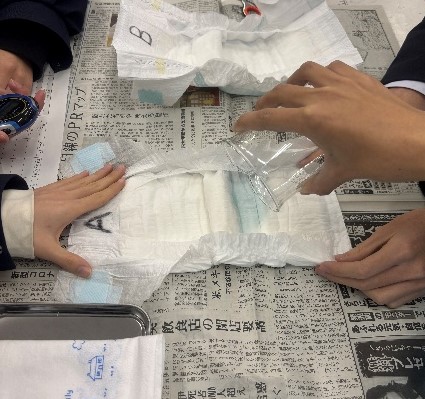

●対象:2年生F組 普通科「『おむつ』から考える吸水性高分子」

●日時:令和7年1月30日(木)

●内容:「おむつ」を題材に、吸水性高分子について考える授業を行いました。まず、布おむつと紙おむつの違いに触れ、実際に吸水させたり紙おむつの断面を観察したりして吸水性高分子が吸水する原理をグループで考えました。さらに、生活の中で吸水性高分子をどのような形で活用できるか、自由な発想で考えました。授業の最後には「HIMAWARI~KOYO-3Sルーブリック~」を用いて、振り返りを行いました。

以下、生徒の感想です。「化学×家庭の授業によって、自分の実生活の中にも学習した原理が活かされていると身をもって実感し、今後の学習への意欲がさらに高まった。」「いつも習っている知識を身近な物の仕組みと照らし合わせて考えることができた。他にも自分たちの知識で新しい物を考えてみたいと思う。」「高分子吸収体が水を吸う理由が、生物の濃度勾配と同じだと分かっておもしろかった。」「身近にあるものがどのような構造で、どのような役割をしているのか、日頃から考えようと思った。」

授業実践「物理」×「美術」

●授業者:山中資基(理科)、島田昌彦(美術)

●対象:2年生環境科学科「物理」×「美術」

●日時:令和7年1月30日(木)

●テーマ:「カメラオブスキュラ」

●内容:理数物理の授業内では、レンズによってできる像の作図やレンズの公式の導出過程を学習します。しかし、実際どのように像ができているのか実感できている生徒は多くありません。そこで、実際できる像を楽しく実感してもらえる授業を作ろうと考えました。レンズの入ったカメラオブスキュラや写真の誕生が画家の転換期となり、印象派が誕生することをカメラオブスキュラの作製・実験を通して感じてもらいました。また、絞りも作製し、絞りの有無によって像のボケる範囲が変化することを生徒に理解してもらいました。このボケというのが、写真の表現の幅を広げていることも学習し、物理と芸術がつながっていることを実感してもらいました。

●生徒の感想:

「教科書で学んだ理論を実感できた。」「顕微鏡などに絞りがあるが、何の意味があるのかわからなかったので、それがわかって良かった。」「物理と美術は、一見関係がなさそうなのに、関係があるというのを実際に体験して知ることができた。」「ぴったり焦点で見るなら、絞りありでもなしでも鮮明さは変わらないということ?」「物理は意外と身近なところに溶け込んでいて、実生活と深い繋がりがあるんだとわかって面白かった。」

授業説明用PPT

授業実践「国語」×「数学」

●授業者:山本玄(国語科)、宮脇倫生(数学科)

●対象:1年生普通科「国語」×「数学」

●日時:1D:令和7年1月30日(木)

●テーマ:『羅生門』から学ぶ探究への道

●内容:

今回『羅生門』を題材に感情分析の一つであるテキスト解析を実際に体験する授業を行いました。『羅生門』を文節ごとに区切り、それを一つずつポジティブ・中立・ネガティブの3段階に評価し、また授業で学んだことから下人の正義感についても数値化しました。その後、グループ内で考えの共有、値の決定、散布図の作成、全体への発表を行いました。この活動を通して、探究の学びへつなげることを目的としています。授業の最後には「HIMAWARI」を用いて、振り返りを行いました。

以下、生徒の感想です。

「「感情分析」がこうも実生活に利用されているものとは思わなかった。今回の文章解析では、作った散布図から相関関係は見られなかったが様々なところで、その結果が応用できることを知った。また、基準値を正確に設定することが規則あるデータの作成にもつながるんだと知った。」「言葉を数値化するのは難しかったし、話し合いは難航したが、納得できる答えや考えが見つけられると楽しかったし、面白かった。」「グループ内で意見が違ったとき、全員がそれぞれの考えを言語化して説得させようとしていたのがよかったと思った。自分の中で考えがまとまっていても、相手を納得させるような伝え方をするのが難しかった。」

また、「KOYOの力を育む授業研究会Ⅱ」に参加された方からの感想です。

「国語と数学の授業、はじめは想像ができませんでしたが新たなアプローチの方法を知り、これからの授業の参考にしたい。」「データの範囲であれば数学が苦手な生徒も取り組みやすいと思いますし、現代文にも対応できるのは生徒のレベルに合わせられるので良いと思いました。」

授業説明用PPT

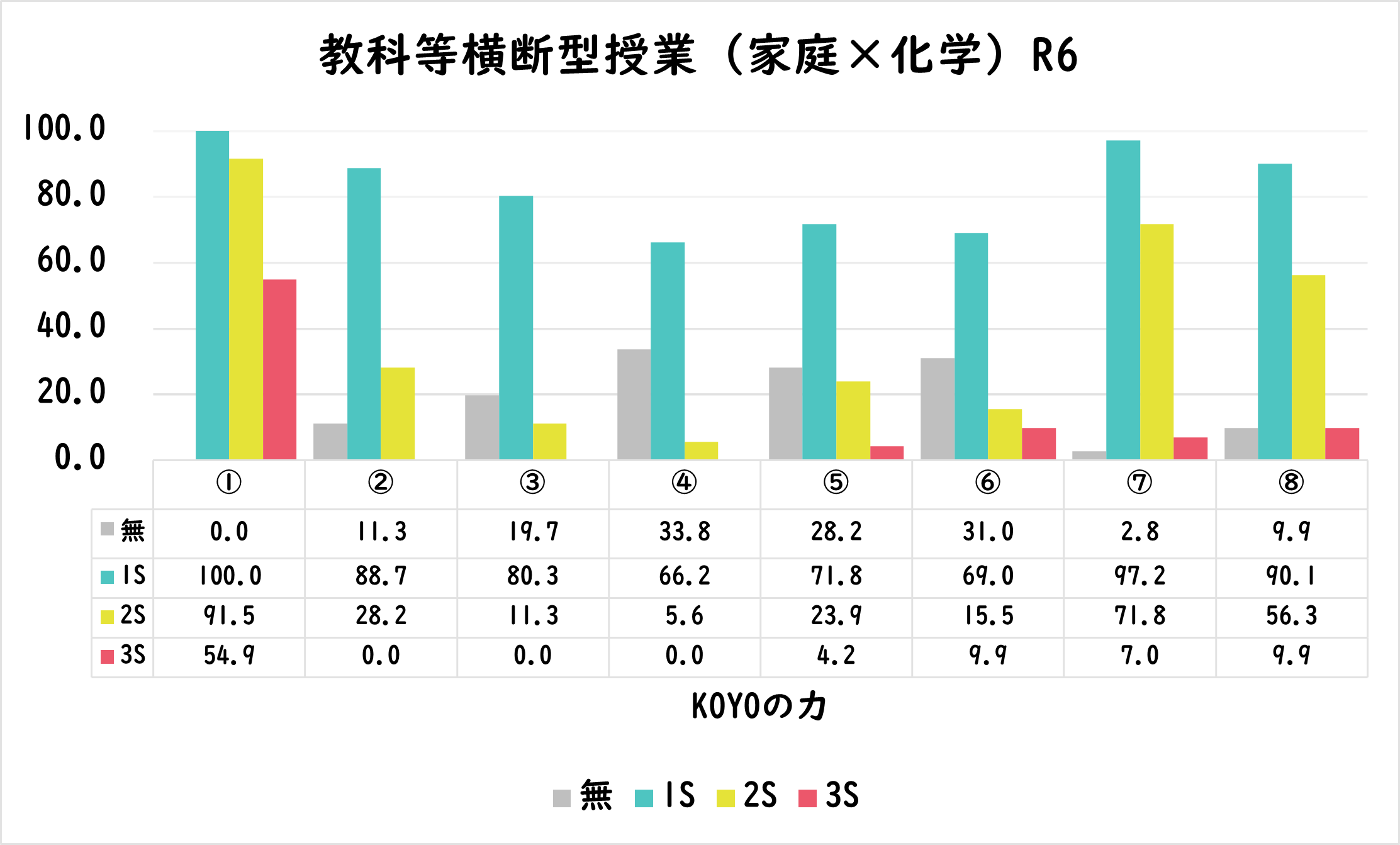

授業実践「家庭」×「化学」

●授業者:川南ゆかり(家庭科)、谷地祐介(理科)

●対象:2年生環境科学科「家庭」×「化学」

●日時:2H:令和6年10月28日(月)、2I:令和6年10月30日(水)

●テーマ:「炭水化物とその食品~化学構造にも注目しながら~」

●内容:

このペアで教科等横断型授業「家庭」×「化学」を行うのは4回目になります。今回は炭水化物や糖質、米について家庭と化学の両視点から考えました。家庭パートと化学パートに分断せず、家庭→化学→家庭→化学→…と融合した形を目指しました。授業の終盤では、家庭科の教員による演示実験(ヨウ素デンプン反応)も行いました。授業の最後には「HIMAWARI」を用いて、振り返りを行いました。

以下、生徒の感想です。

「家庭と化学がつながっているのを感じてすごく面白かったです。」「改めて家庭と化学のつながりを知ることができた。もち米とうるち米はほとんど同じだと思っていたけれど、家庭的にも化学的にも違いを知れてよかった。」「食という、人として一番身近な場所に、ここまで複雑な化学があるとは思っていなかった。」「家庭で不思議に思ったことを化学で理解できた。」「これからは自分で他にも家庭に化学とつながっているものはないか探してみたい。」「高分子の勉強が楽しみです。」

また、10月30日(水)は和歌山県教育委員会が主催する「授業力アップのための公開授業」のため、県内他校の先生や和歌山県教育委員会の指導主事に授業見学していただきました。

以下、参観者へのアンケートから抜粋します。

「授業内容が家庭・化学の内容に加えて、実験や実物を使っての体験などもあり、非常に内容が濃いものであったと思います。」「グループ内でも抵抗なく生徒同士が話し合えることがすばらしいです。あのスピード感についていけるのは、普段からも自ら勉強し、基盤ができているからだと思います。」

授業実践「化学」×「地理」

●授業者:谷地祐介(理科)、小島欣幸(地歴公民科)

●対象:3年生環境科学科「化学」×「地理」

●日時:令和6年9月3日(火)

●テーマ:「地理からも考えるカルシウム化合物」

●内容:

第12回科学の甲子園全国大会筆記競技の問題を参考に、石灰石(limestone)について化学と地理の両視点から考えました。本時の目標等を確認した後、生徒は英文で書かれた資料を読み、チームで協力しながら問いに答えました。その後、それぞれの問いに対して化学と地理の両視点から交互に解説を行いました。途中、地歴公民科の教員による演示実験も行いました。授業の最後には「HIMAWARI」を用いて、振り返りを行いました。以下、生徒の感想です。

「地理は苦手だったけど、これはすごく楽しく学べた。科学の甲子園の問題に触れるのは初めてだったし、教科等横断型だったので有意義だった。」「今までで一番他教科とのつながりを感じた。」「みんなで協力して考えるのが楽しかった。」「無機で覚えたことも意外と大事なことばかりだと思いました。」「将来海外旅行へいくときは、実生活とのつながりに注目してみたい。」「英語で書かれた石灰石についての内容は、変わった感じで新鮮だった。」

授業者二人が授業前に定めた目標は、

(1)学ぶことの本来の面白さを再認識させ、大学受験に向けて勢いをつける。

(2)そのためにまず授業者二人が楽しむ!!

(3)化学パートと地理パートに分断せず、化学→地理→化学→地理→…と融合した形を目指す。

(4)準備に時間をかけ過ぎない。

でしたが、すべて達成することができたと思います。無機化学は単調になりがちなので、たまにこういう形で実生活とのつながりをダイレクトに伝える必要があると思いました。授業ではこれに使われていて…みたいな話はしますが、やはり他教科の先生の話にはかなわないなと…。生徒がチームで協力する姿勢はいつも通り素晴らしかったと思います。

また、当日は「KOYOの力を育む授業研究会(公開授業)Ⅰ」のため、県内外の他校の先生や学校関係業者等に授業見学していただきました。以下、参観者からいただいた合い(愛)の手レター(本校独自のシート)から抜粋した感想です。

「先生方が楽しもうとしている様子が子どもたちにも伝わっていると思いました。3年の受験対策期にやるのもおもしろいと感じました。」「教科を切り分けてではなく、流れの中で融合している内容が印象的でした。」「気軽な形で教科横断の授業ができることを私も目指していきたいと思います。」「コンビネーションがとても楽しかったです!!」「生徒にとってちょうどいい難易度で、取り組みたいと思える教材であったように思います。」

授業実践「生物基礎」×「英語」

●授業者: 三龍直子(英語)、松下愉久(理科)

●対象:1年生環境科学科「英語」×「生物基礎」

●日時:令和6年7月11日(木)

●内容:英語で書かれたマニュアルを読んで、DNAの抽出ができるようになる

言語とコンテンツを同時に学ぶContent-based Instruction(CBI)では、自然で実践的な言語使用が促進され、現実世界と関連を見出すため、互いの科目の学習を補完し、学習意欲が向上することが知られている。本授業では、生物基礎における核移植の理解とDNA抽出実験について、主として英語を用いて授業を展開した。まず、本時の目標、遺伝情報についての復習、核移植の理解について英語で教授した。専門用語の理解に注力しつつ、簡単なクイズを出して核移植の理解の確認し、その可能性についても言及した。実験の安全性に関する注意事項については日本語で行った。また、生徒同士の話し合いや実験プリントへの記入等は日本語を許可したが、実験手順についての質問は英語で行うように徹底した。4人で1グループをつくり、英語で書かれたDNA抽出マニュアルを辞書を使ったり、話しあったりしながら読み解き、DNA抽出実験を進めた。多くの班は、ステップ毎に辞書を使って理解しながら実験を進めていたが、中には最後まで丁寧に読んでから実験を進める班が少数ではあったが存在した。最終的には、全ての班がDNA抽出に成功した。本授業では、抽出した物質がDNAであることを確認しなかった。それは、これまで多くの理科教員の努力にも関わらず、明確に確認する方法が確立されていないこともあるが、実験においてDNAであることを確認することが大切であることを生徒自身で気づくことに重点を置いたからである。実際、約半数の生徒がDNAであることの確認をしなければならないことに気づき、次の授業で振り返りを行った。生徒からは、「英語を交えた授業が新鮮で楽しかった。」という感想が最も多く、「英語と生物をつなげて考えることができた。」「英語の実用性に気づいた」「初めから教えてもらうよりも、調べながら実験した方が記憶が定着した。」「将来論文を書くとき役に立つと思った。」など、本時におけるCBIが効果的であったと思われる感想もあった。

指導略案

授業実践「日本史探究」×「古典探究」

主題 なぜ,藤原氏は権力を握ることができたのだろう?

-『蜻蛉日記』から考える-

-生徒が歴史的事象をとらえる際,

多面的・多角的な観点から分析できる力の育成を図る-

●授業者:森田泰充(地理歴史科)、寺西創(国語科)

●対 象:2年生普通科文系「日本史探究」×「古典探究」

●日 時:令和6年7月11日(木)

●主 題:なぜ,藤原氏は権力を握ることができたのだろう?-『蜻蛉日記』から考える-

1 はじめに

これまでの日本史の授業の多くは、時系列に沿って,歴史的事象が発生した経緯や理由などを知識として定着させる授業でした。資料を活用するにしても、知識を定着させるための補助的な役割です。また、歴史的事象を評価の定まったものとして固定的にとらえる傾向も見られます。しかし、歴史には多様な側面があり、用いる資料によっても解釈は変わり得ます。このように考えれば、歴史的事象に基づきながら多様な人間像を浮かび上がらせることができれば、現代の生徒たち自身に置き換えて学べることが数多くあるはずです。資料を読み解き,歴史的人物の実像に迫ろうとするとき、欠かせないのが想像力です。資料を活用し、歴史的事象を多面的・多角的な視点から考察しながら、人々がどのように生きたかを分析すること、そして歴史を過去のものとしてではなく、我が事として批判的にとられることは、歴史の普遍性に接近することにほかなりません。

2 本授業のめざしたもの

(「日本史探究」【摂関政治】&古典探究【蜻蛉日記】の教科横断型授業)

藤原氏が貴族として大きく発展した理由は2つあります。一つは優秀な官僚であったこと、もう一つは結婚を通して天皇の身内になったことです。ゆえに、結婚形態が藤原氏の権力のあり方を決定づけていました。奈良時代・平安時代の結婚は恋愛結婚であり、男性が女性のもとに通う、招請婚という結婚形態でした。しかし男性が女性のもとに通わなくなれば、自然解消的に離婚となります。男性が通わなくなった女性の悲哀を書き綴ったのが『蜻蛉日記』です。今回、『蜻蛉日記』の作者である藤原道綱の母を、文字史料「町の小路の女」として取り上げ、藤原兼家をめぐる人物像に迫りました。生徒たちには、「藤原道綱の母」への助言をワークシートに記しながら、平安時代中期以降の結婚のカタチ(=招請婚)が一般化していたことに気づかせました。それと同時に、招請婚では、その子どもたちに対して妻方の父の発言力が強くなります。摂関時代には、このような家族形態が一般的となり、摂関家の娘が生んだ息子が即位した場合には、その外祖父が強い発言権を持つことを教材を通じて理解しました。藤原兼家の(藤原)道綱の母への振る舞い、道綱の母の心のうごきを理解することが、摂関政治、ひいては平安時代の社会を理解するうえで極めて有効だと考えたのです。摂政関白の地位の背景には、夫婦は妻方の家で生活し、生まれた子どもは妻の父(外祖父)が養育・後見するという当時の貴族社会の慣行がありました。ゆえに、天皇の外戚でない人物が摂関になっても、権力を充分に振るうことはできませんでした。逆に、藤原道長が後一条の摂政をわずか1年あまりで辞職していることで、外戚としての地位が確立していれば、必ずしも摂関の職にこだわらなくてもよかったのです。ところが、藤原頼通の娘には皇子が生まれなかったことから、摂政関白を外戚としない後三条天皇が即位します。のち、白河天皇は、父後三条が定めた弟、輔仁親王への皇位継承を嫌い、子の堀河天皇に譲位して、天皇を後見しながら政治の実権を握って院政を行いました。上皇の勢力の上昇は藤原氏の勢力の低下を意味しますが、一方で藤原氏は、天皇の外戚かどうかに関係なく、家政経済を整え、荘園を集積して、天皇を補佐する摂政・関白の地位を獲得していきます。院政期は結婚形態が招請婚から嫁入婚に移行する過渡期にあたり、やがて中世的な「家」制度につながっていくことも生徒に理解させたかったことの一つです。

3 まとめとして

政治史は独立しているのではなく、経済史・社会史・文化史と密接に結び付いています。生徒たちには、自分が持っている政治史の知識だけでは、歴史事象をつかんだことにならないということを伝えていきたいと考えます。自分の常識を資料に押しつけて読んではいけない、むしろ自分の常識を疑いながら、資料を読んでもらいたいとも考えているのです。最後に、高校においては、教科の専門性が一段と高くなり、そのため教科が科目に細分され、学びの多様性が増します。そのような状況下で、教育内容を軸に各教科を安易に横断化させようとすると、どの教科でも通ずるような言語能力を設定しなければならなくなります。言い換えれば、各教科を横断できる言語能力の必要十分条件(各教科の内容に位置づけることのできる領域)は、学校段階が上がるにつれて相対的に狭まるということです。こうしたことから、教科横断的に(教科の境界を跨いで)教育内容をつなぐのではなく、各教科の専門性をよりどころに設定した教育目標を教職員間で共有する、このような緩やかな連携こそ、実現可能を高めるだけではなく、よりいっそう教育効果の高い、高校ならではの「教科横断型授業」につながるのではと今回の取組を終えた今、考えています。

□ 関連配布資料 □

① 学習指導略案「教科横断型指導案」(向陽高校モデルシート使用)

② 【摂関政治】ワークシート①

③ 【摂関政治】ワークシート②

(注)今回の実践は,1983年東京大学日本史問題第1問をベースにしたものです。

【参考文献】

・『東大入試で遊ぶ教養』 日本史編 増補改訂版 佐々木哲(2008)

・『高校授業「学び」の作り方大学入学共通テストが求める「探究学力」の育成』 稲井達也(2019)

授業実践「家庭基礎」×「化学」

●授業者:川南ゆかり(家庭科)、谷地祐介(理科)

●対象:2年生環境科学科「家庭基礎」×「化学」

●日時:【H組】令和6年5月30日(木)、【I組】令和6年5月29日(水)

●テーマ:「繊維の特徴について、家庭と化学の両面から考えてみる」

●内容:家庭科教員が布の種類や繊維の種類、特徴等について説明を行った後、繊維の吸水性を比較する実験を行いました。その後、理科教員が「繊維によって吸水性が違うのはなぜ?」と題して解説を行いました。また、授業の最後には「HIMAWARI」~KOYO-3Sルーブリック~を用いて、振り返りを実施しました。結果は下の画像に示すとおりです。教科等横断型授業の有用性を感じるとともに、さらなる授業改善の必要性も感じました。以下、生徒の感想です。「別教科との関わりなど、普段あまり意識することのないことについて考える良い機会となった。」「家庭と化学を結びつけることで、化学がより身近に感じられ、なおかつ家庭により興味が湧きました。今後も連動した授業が増えればいいなと思います。」「こういう教科横断型の授業をもっと増やしてほしいです。早く化学のその分野を学びたいです。」

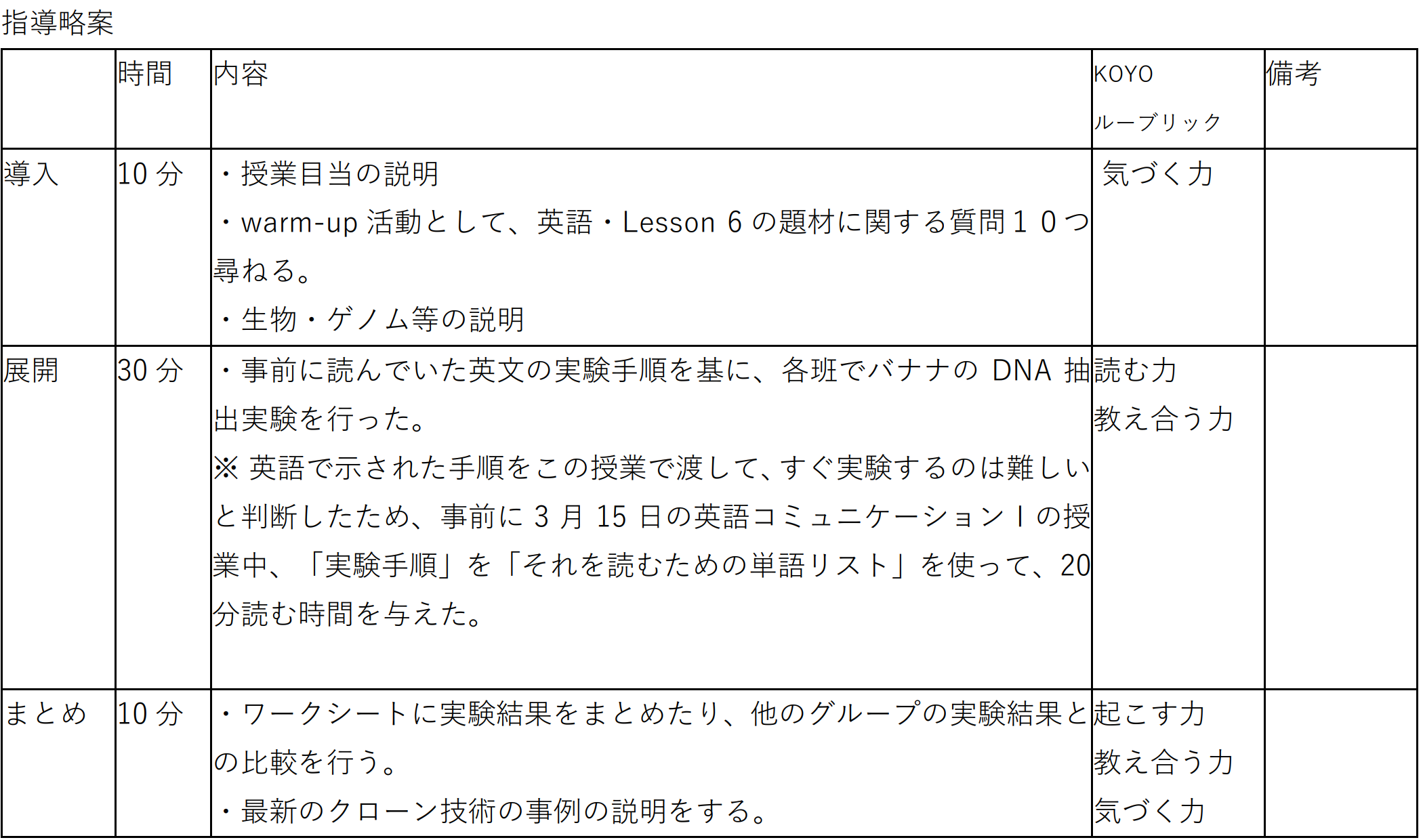

授業実践「生物基礎」×「英語コミュニケーションⅠ」

●授業者:松下愉久(理科)、 亀岡靖典(英語科)

●対象:1年生普通科「生物基礎」×「英語コミュニケーションⅠ」

●日時:令和6年3月19日(火)

●内容:

生物基礎:第2部 遺伝子とその働き(啓林館)

英語コミュニケーションⅠ:Lesson 6 Could We Have a Real Jurassic Park?(桐原書店)

本授業の目標は、英語・Lesson 6「太古の恐竜を現代の世界に生き返らせることができるのか」という既習テーマに対して、生物基礎の遺伝子とその働き「DNA抽出実験」を行った。「恐竜のクローンを作り出すことは科学的に可能なのだろうか」をという問いに対して、より深く考察して、答えを導く訓練として、授業をデザインした。まず、ゲノムDNAを用いたクローン技術について学びを深めた上で、永久凍土で見つかったマンモスからDNAを抽出の可否について探究した。具体的には、4人で1班を作り、英文で示した実験の手順①~⑩を行い、凍らせたバナナからもDNAが抽出できることを学び、永久凍土で見つかったマンモスからもDNAを取り出せるという答えを導き出すことができた。その後、各班の実験結果をまとめ、近畿大学においてマンモスのゲノムDNAを用いてクローンを生み出す研究が実際に行われていることなどを学ぶ機会を与えた。さらに、ハーバード大学のマンモス復活へのチャレンジを参考にしながら、恐竜復活の可能性について考察した。今回、英語の授業で簡単にしか触れられなかった内容を、生物基礎の実験や最新の研究報告を基に深掘りし、思考力、洞察力を向上させ、科学的アプローチを通して、生徒自身で答えを導き出す思考のトレーニングを行うことができた。授業後の「HIMAWARI」の感想から、「英文での手順による実験のため、うまくいっているのかどうか、若干の緊張はあったものの実際にDNAを採取した時には驚いた」「得意な教科と不得意な教科を組み合わせることで苦手な教科もがんばろうという意識が芽生えた」「実験のために英文を読むことは、いつもより理解しようと自主的に取り組もうとした」「実際に実験で使用する英単語や文章を読むことで、英単語の定着もはやい」「実際に体験をするとその分野を学ぶことに対する意欲が高まり、2つの科目が融合したことに面白さを感じだ」「英語で学んだことを身近な物で実験することで理解が増し、内容を覚えられやすい」「生きているDNAだったら凍っていても取り出せるという実験結果と現在の近大のマンモスを復活させる研究から恐竜が実際に復活するという希望が見えた」等のコメントがあった。

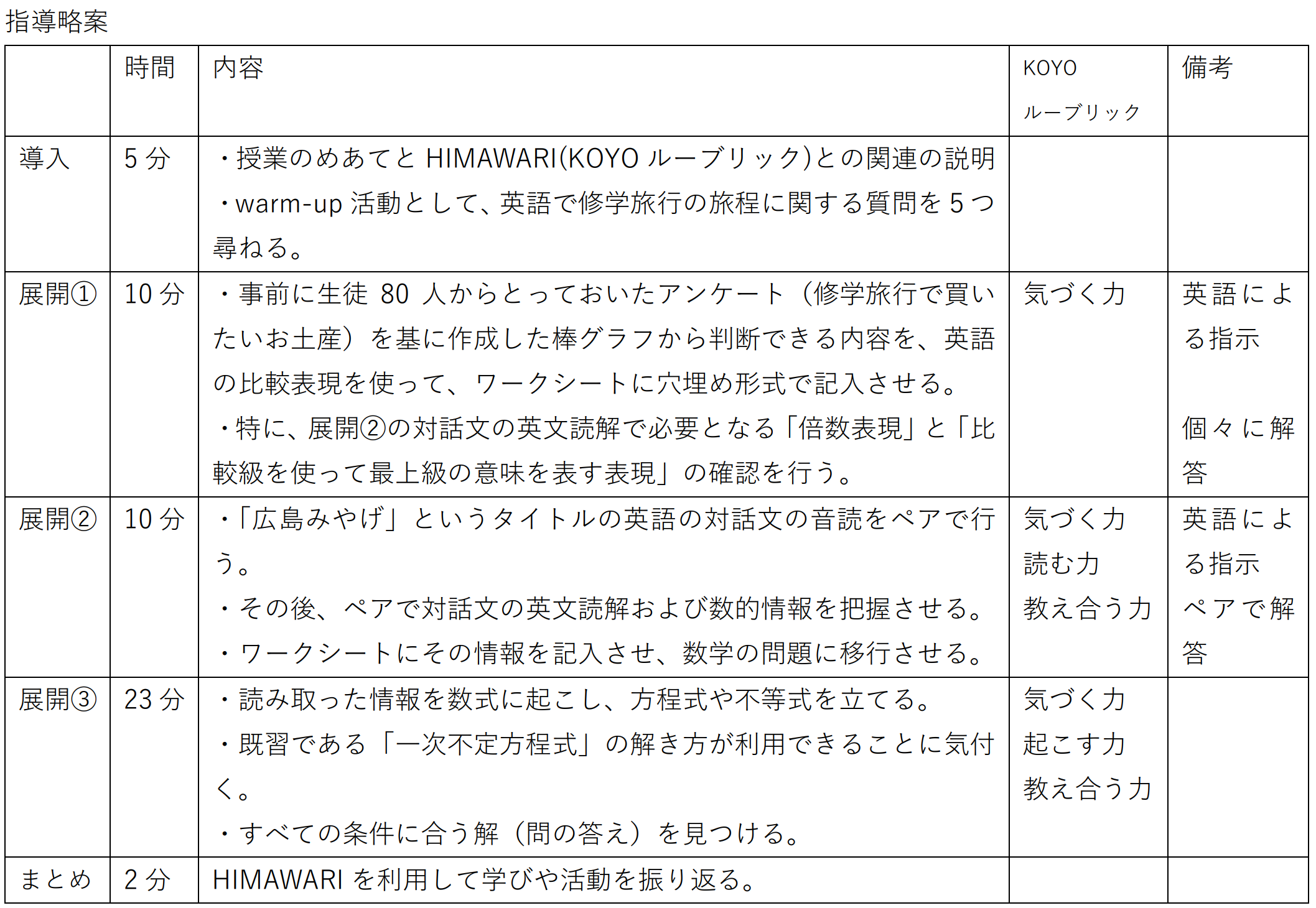

授業実践「数学」×「英語」

●授業者:中村清寛(数学科)、亀岡靖典(英語科)

●対象:1年生普通科「数学A」×「英語コミュニケーションⅠ」

●日時:令和6年2月1日(木)

●内容:

数学A:一次不定方程式

英語コミュニケーションⅠ:修学旅行でお土産を買う状況での対話と比較表現

文理両面から「数学と人間の活動との関わり」と「Real-Life styleでの比較表現」を学ぶことに主眼を置いて授業をデザインした。具体的には、1ヶ月後の修学旅行でお土産を買う状況、すなわち「決められた金額で、条件がつけられた3つの異なるお土産を買う」場面を設定し、数学の問題を作成した。その後、比較表現を伴った英語での対話を成立させた。数学Aと英語コミュニケーションⅠとも、学校生活や日常において、既習内容(一次不定方程式・比較表現)を活用できると実感し、学習事項を運用できるようにすることを目指した。授業後の「HIMAWARI」の感想から、生徒に文理融合による学びが起きており、数学と英語2つの教科に対して同時に興味や面白さを感じるという新しい価値の創出に繫がっていることがわかった。

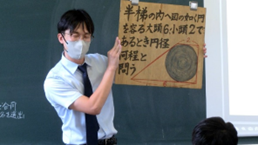

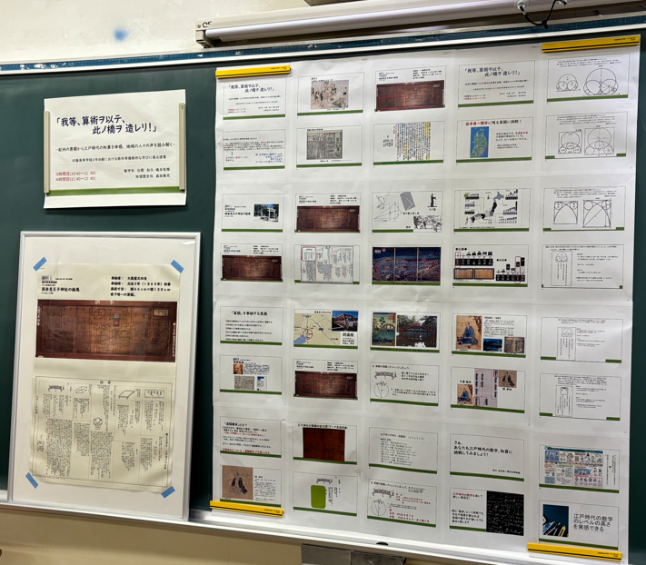

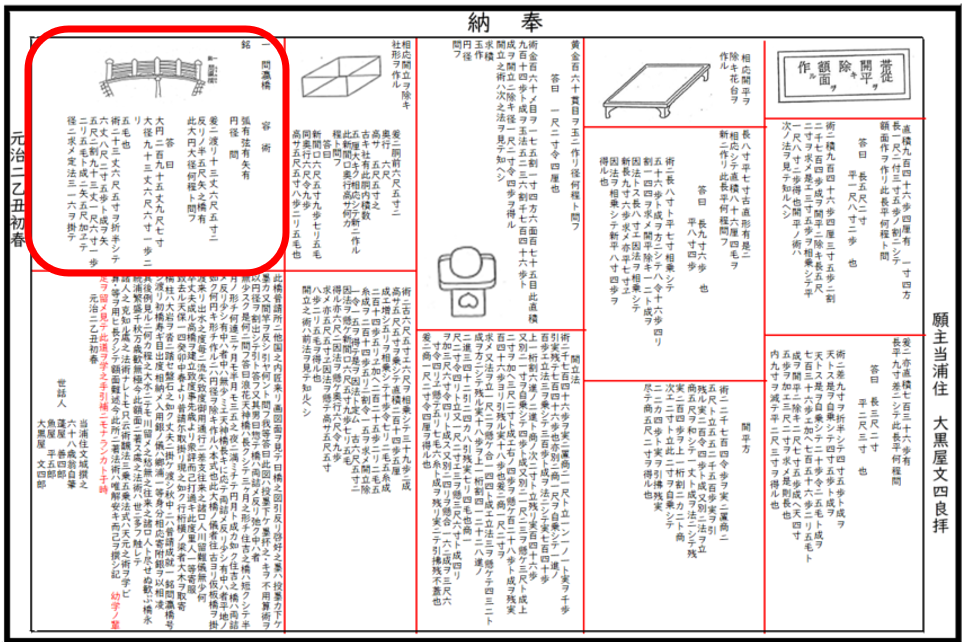

授業実践「日本史探究」×「数学A」

主題 「我等、算術ヲ以テ、此ノ橋ヲ 造レリ!」

-紀州の算額から江戸時代の和算を体感、地域の人々の声を読み解き、

【境界を越えた学び】「STEAM」教育で過去と未来をつなぐ一つの試み-

史料『すさみ町王子神社「算額」』(すさみ町立歴史民俗資料館蔵)

●授業者:森田泰充(地理歴史科)、白樫和久(数学科)、嶋本佑輝(数学科)

●対 象:2年B組「地理歴史科(日本史探究)+数学科(数学A)」

●日 時:令和6年2月1日(木)3・4時間目(50分×2時間)

●ねらい:STEAM教育の一番の価値は、生徒が自分の未来を見据えて、「この学習をすることには意味がある」と感じられることである。各教科を個別に学習していても、なぜそれを学ばなければならないのかわかりにくい。教科の知識が、現実の社会でどのように生かされているかが見えてくれば、どの学習も大切だと理解できると考える。これが、今回の大きなねらいである。

●概 要:今回の授業では、高校2年B組生徒35名が、6人1組で、和歌山県西牟婁郡すさみ町王子神社に奉納された1枚の「算額」中の1題を手がかりに、元治2(1865)年、問瀛橋(とおみばし・現:遠見橋)の掛け替え工事に挑んだ人びとが「算術ヲ以テ」工事を成功させた事例を、「算額」という文字史料から読み解いた。

今回の教材理解につながる和算の「遺題継承」と「算額」について少しだけ補足したい。まず、吉田光由(1598~1672)はその著「塵劫記」に難問十二題(遺題)を載せ、力試しの問題として、世人に広くその解答を求めた。さらに、その遺題に解答を与え、自分も新たに出題するというリレー形式の問答、すなわち、「遺題継承」が始まったという。特に関孝和の修業時代は、まさにこの遺題の花盛りであり、数学発展の大きな刺激となったとされる。さらに、寛文の頃から神社仏閣の壁に数学の問題を絵馬にして掲げる風習が始まった。このことはわが国独特のもので、これを「算額」という。算額奉掲の最盛期は文化、文政の頃であったといわれている。つまり、「和算」の問題の解法は1つではなく、神社に集う諸人が、あれこれ解法を競い合うという知的好奇心を満たしてくれるものでもあったのである。

生徒たちには、江戸期の和算、3題を発問し、その水準の高さはもちろん、解法をグループで考えるという協働作業を通して、「算額」を奉納した人びとの想いを実感させた。

●生徒の振り返りから:

○ 日本の発達した数学ブームは明治維新から文明開化を進めるなかで、大きな基礎として日本の近代化へ発展を支えたのだと思います。数学ブームによる「和算」の発展なしでは、日本の急速な近代化への発展はなかったと思います。

○ ただ答えを見て納得するだけでなく、自身が新たな解法に取り組むことで、思考力が鍛えられた。また、自分で考える楽しさを学んだ。現代学んでいる数学も将来的にはどのように発展していくのだろうか、興味深く感じた。

○ すぐに答えを見ずに自分の力で執念深く計算し続けることで、数学の面白さが分かる。次の人に問題を継承するという文化はおもしろいと感じた。

(いずれも一部抜粋)

●今後の展望:

○ 度重なる洪水により橋の流出という被害に見舞われた問瀛橋(とおみばし・現:遠見橋)は、地元の人びとにより、アーチ型橋に掛け替えられた。大坂の住吉大社や天神橋の反橋のごとく、朱塗りされた新橋は、地域の人びとの誇りであったことは想像に難くない。この新橋掛け替えを教材とすることは、理科の「てこの原理」や数学の展開図などの知識、建築に関する知識・技術、環境に調和するデザインなど、さまざまな教科と関係している。このことからも、生徒が課題を発見し、問題解決していく主体的な学びにつながっていくことに期待している。

○ 日常生活において、既習の知識を繰り返し活用し、必要性を体感できる教科横断的な学びは、知識の定着にも役立つ。課題は指導方法である。決まったテキストはなく、地域課題に取り組むには視野の広さが求められる。教員や学校だけで取り組みではなく、博物館や、県市町村の文化財担当、大学と連携、国や自治体のウェブサイトで公開している資料を活用していくことが、今後の課題である。

授業実践「体育」×「生物」

●授業者:佐藤寛員(保健体育科),松下愉久(理科)

●対象:2年生環境科学科「体育」×「生物」

●日時:令和6年2月1日(木)

●テーマ:「筋肉におけるATP供給機構を理解し、スポーツに応用できるようになる」

●内容:生物ではATP供給機構を学ぶが、その知識を活用できる機会は殆ど与えられていません。また、あらゆる競技において、ウォーミングアップは重要ですが、その理論的裏付けを体育の授業だけで網羅することは困難です。そこで本授業では、生物で学んだ代謝の知識を活用して、どのようなウォーミングアップを行えばよいかを理論的に考察することに主眼をおきました。また、班活動には「Class

Notebook」を活用しました。まず、細胞呼吸について復習し、クレアチンリン酸の分解によるATP供給法について学びました。次に、平成30年度の共通テスト試行調査の問題を題材に、1500m走における経時的なATP供給法の割合変化を理解しました。その上で、100m走のウォームアップ方法について班ごとに考える機会を与え、クレアチンリン酸の分解が、瞬発力を要するスポーツで重要であることを学びました。最後に、これらの知識を活用して、1500mのウォーミングアップ方法を班ごとに対話しながら考案し、Class

Notebook上で発表しました。以下、生徒の感想です。「体育で行うウォーミングアップを理論的に学ぶことができた」「Class Notebookを班ごとに活用できて、スムーズに意見をまとめることができた」「生物で学ぶ理論を日常生活で活用したいと思った」「生物で現在学んでいることの応用だったので、スッと頭に入ってきた」

授業実践「地理」×「国語」

●授業者:小島欣幸(地歴公民科)、佐治晃一(国語科)

●対象:2年生環境科学科「地理」×「国語」

●日時:令和6年2月1日(木)

●内容:文章表現は、歴史・地理的な背景など、様々な側面から多角的に分析することにより、より精微に鑑賞することができる。多角的な視点から文章を鑑賞する主体的な感受性を育成することを目的に、『史記』「鴻門之会」の一場面に焦点を当てて、授業を行った。

①国語パート:「鴻門の会」の該当箇所の書き下し文と現代語訳を確認。その後、プリントに「上手く想像できなかった場面」を書き出す作業をし、ペアで確認・交流した。

②社会パート:生徒は「則与一生彘肩。樊噲覆其盾於地、加彘肩上抜剣切而啗之。」の一文を絵に表し、この文章をどのくらい具体的に脳裏に描けているかを確認する。

その後、授業担当者から、中国古代の社会や食文化と照らし合わせると、「彘」・「彘肩」・「生彘肩」・「一生彘肩」という字・表現がどのように解釈できるのかという講義を受ける。この講義の後、もう一度、上掲の一文を絵に表し、講義を聴く前と聴いた後で、どのように脳裏に描く光景が変化したのかを確認する。

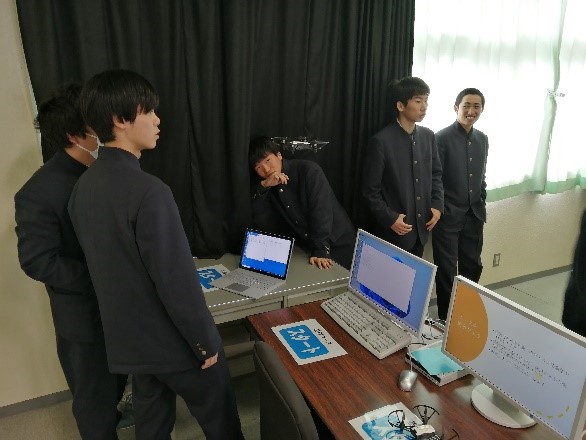

授業実践「情報」×「数学」

●授業者:西林諒(情報科),有田啓介(数学科)

●対象:2年生普通科理系「情報」×「数学」

●日時:令和6年2月1日(木)

●内容:「Python(パイソン)を用いた数学的問題の解決とドローンへの応用」

情報と数学の教科等横断型授業を実施しました。1限目にはプログラミング言語Python(パイソン)を用いて数学的な問題(整数剰余についての問題、素数判定についての問題)の解決を試みました。Pythonのアルゴズムを学ぶとともに、生成AI「chat

GPT」による応答を利用するだけでは、計算回数が必要以上に多くなってしまうことを学習しました。2限目にはPythonを用いたドローンプログラミングを実施し、ドローンの基本的な操作方法、初期設定を学とともに、スタートとゴールを教室内に設定しクリアを目指す、コース飛行にチャレンジしました。以下、生徒の感想です。『生成AIを用いて何かを学ぶ場合、自分のもつ知識と比較することや、生成AIの情報をうのみにしないことが大切だと感じた』『AIを使いこなせるように人間が学力を身に付ける必要性がることが理解できた』『パソコンに入力したプログラミングの情報がドローンに転送され動くのが楽しかった』『プログラミンを考えて、うまくドローンが飛行したときの嬉しさが半端なかった』『最新技術をたくさん使い、能動的に学習できました。最後まで飽きることなく楽しめました』

(下記QRコード:授業者が動画でドローンの初期設定を解説しています。)

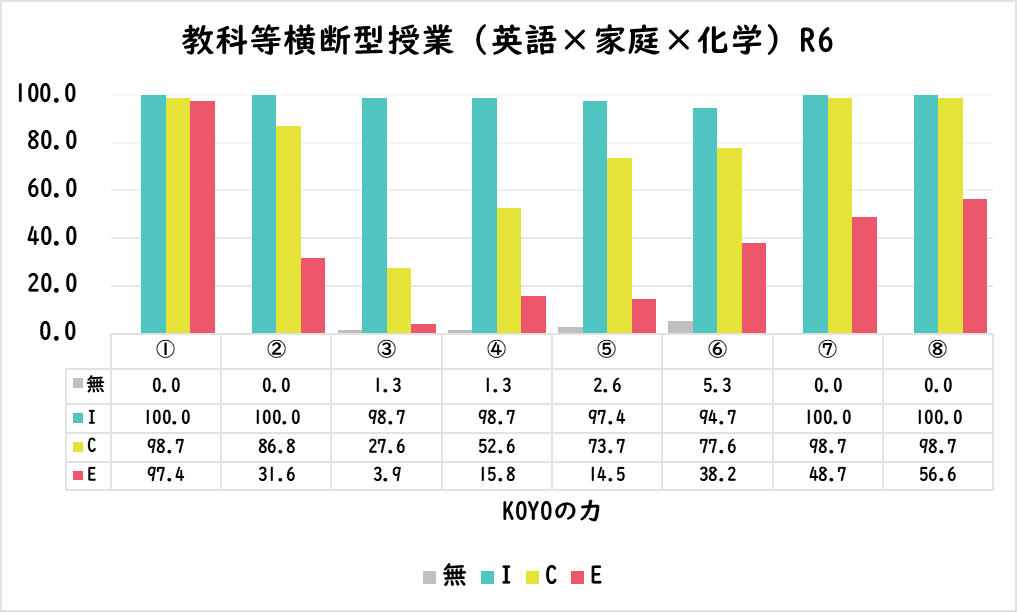

授業実践「英語」×「家庭」×「化学」

●授業者:山中淑尭(英語科)、川南ゆかり(家庭科)、谷地祐介(理科)

●対象:2年生環境科学科「英語」×「家庭」×「化学」

●日時:【F組】令和6年2月1日(木)、【G組】令和6年1月22日(月)

●内容:「マイクロプラスチック問題について,私たちができることは何か?」というテーマで教科等横断型授業を実施しました。授業内容の詳細は別添「学習指導略案」をご覧ください。授業の最後には「HIMAWARI」を用いて、振り返りを実施しました。Kizuku(①向上心(探究心)・②課題発見力)、Yomu(⑥読解力(情報収集力))、Oshieau(⑦協働性・⑧課題解決力)はEフェーズ(応用)に到達することをねらっていました。結果、Eフェーズに到達した割合〔%〕は①97.4%、②31.6%、⑥38.2%、⑦48.7%、⑧56.6%となり、授業のさらなる改善の必要性を感じました。しかし、①はほとんどの生徒がEフェーズに到達し、教科等横断型授業の有用性を改めて実感じました。以下、生徒の感想です。

「化学×家庭×英語の授業ってどんなのか、どういうつながりがあるのか不思議に思いながら受け始めました。実際、つながりを強く感じる部分もあり、おもしろかったです。」「一つの英文から読み取れた「Why?」を家庭、化学の視点から捉えることができて、その文章への理解が深まりました。表面的に文章を読み取るのではなく、本質に近いところまで読み取り、自らの意見をもつことができると楽しく学ぶことができると思いました。」「英語×家庭×化学という一見つながりがなさそうな授業でも、しっかり結びついていたのがおもしろかったです。こんな授業が増えてほしいと思った。」「教科を超えた授業が初めてだったので、始まる前から楽しみにしていた。1つの物事を3つの視点から見ることができた。」「課題研究でマイクロプラスチックをしてもおもしろかったと思う。このような授業を高1のはじめや中3などに行うことで課題研究のテーマ設定につながると思った。」

指導略案

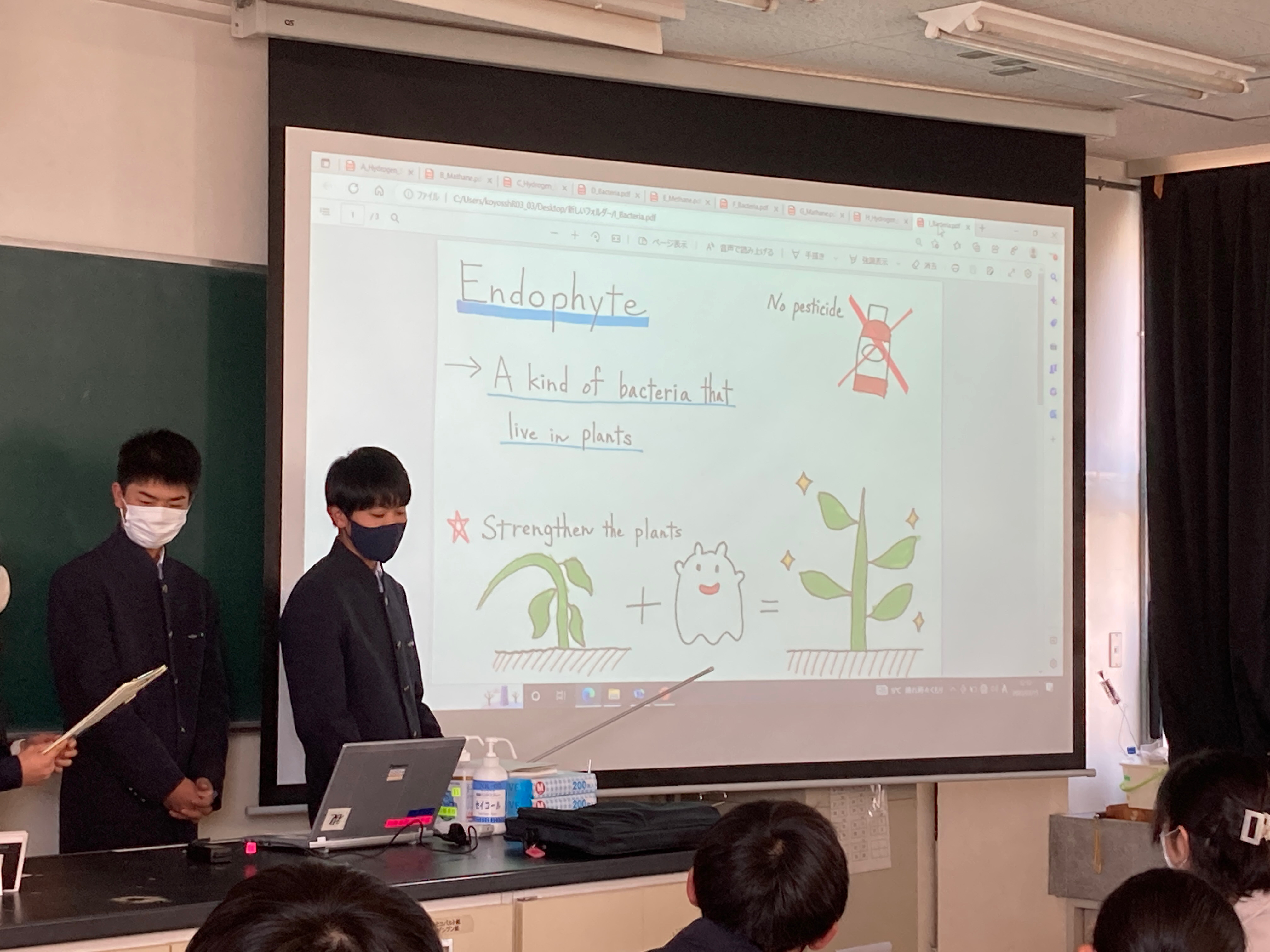

授業実践「化学」×「英語」

●授業者:谷地祐介(理科)×三龍直子(英語科)

●対象:2年生環境科学科「理数化学」×「コミュニケーション英語Ⅱ」

●日時:令和5年3月14日(火)~15日(水)

●内容:英語と化学の教科等横断型授業を実施しました。英語の教材の中で取り上げたメタン(methane)や硫化水素(hydrogen sulfide)、バクテリア(bacteria)について、身のまわりの生活と関連づけて調査を行いました。授業の目標は以下の3点です。

(1)英語での既習内容(既習語彙)をもとに、さらに化学の専門知識(日本語)を使って、内容を深め、英語で表現する。

(2)理科での既習内容を日常生活と関連づけることで、化学物質について理解を深める。

(3)科学コミュニケーション力を育む。科学の専門知識がない一般の人あるいは小学生が理解できる内容で説明できるようになる。

各班に分かれ、1人1台PCを用いて調査を行い、英語の手書きのスライドを作成しました。作成過程では原則、日本語は禁止で、英語にてやり取りを行いました。発表は各班の持ち時間3分のAll

Englishで行いました。誰でもわかる英語で発表をしようと努力している生徒の姿が印象的でした。オーディエンスはEvaluation Sheetをもとに評価し、話し合いの末、投票を行い、No.1の班を決定しました。授業の最後には「HIMAWARI」を用いて、振り返りを実施しました。以下、生徒の感想です。『思ったよりも学校で習った化学の物質が自分達の日常生活に絡んでいることを知った。』『英語への理解に加えて、化学についての知識も得ることができ、両方の力をつけることができた。』『もう少し準備の時間がほしいと思っていましたが、みんなのクオリティーが高くてびっくりしました。化学×英語、楽しかったです!』『英語と化学の組み合わせが新鮮だった。』『英語でのプレゼンは絵や図表があるほうがわかりやすいと思った。専門用語を簡単な英語で表現することの難しさがよく分かった。』

授業メモ

授業実践「数学」×「歴史総合」

●授業者:森田泰充(地理歴史科)、有田啓介教諭(数学科)

●対象:1年生普通科「教科横断的な学習(クロスカリキュラム)」

●日時:令和4年9月20日(火)

●テーマ:江戸時代 なぜ数学がブームになった?

●内容:江戸時代の「和算」や「算額」をキーワードに、地理歴史科と数学科の教諭2人により「教科横断的な学習(クロスカリキュラム)の授業」(50分・1時間)を実施しました。『明治からの近代国家形成や文明開化の推進力の背景には、江戸時代の「和算」をとおして「遺題継承」という数学へ探究心と熱意と努力によって成し遂げられたことがわかりました。』(生徒感想より)この授業では、歴史を学ぶとともに、実際に算額となった平面幾何についての問題もグループワークで考えました。江戸時代の数学の水準の高さを実感し、各教科の単独授業では味わえないワクワク感と主体的・対話的で深い学びができた1時間でした。