探究型授業

●授業実践42:1年生「理数生物」

●授業実践41:2年生「日本史探究」

●授業実践40:1年生「保健」

●授業実践39:2年生「理数数学Ⅱ」

●授業実践38:2年生「理数物理」

●授業実践37:2年生「日本史探究」

●授業実践36:1年生「歴史総合」

●授業実践35:1年生「化学基礎」

●授業実践34:1年生「地理総合」

●授業実践33:3年生「英語表現Ⅱ」

●授業実践32:2年生「家庭基礎」

●授業実践31:3年生「現代文B」

●授業実践30:1年生「物理基礎」

●授業実践29:1年生「理数数学Ⅰ」

●授業実践28:3年生「数学Ⅲ」

●授業実践27:1年生「理数生物」

●授業実践26:2年生「理数物理」

●授業実践25:2年生「古典」

●授業実践24:1年生「音楽Ⅰ」

●授業実践23:1年生「情報Ⅰ」

●授業実践22:1年生「美術Ⅰ」

●授業実践21:2年生「英語コミュニケーションⅡ」

●授業実践20:2年生「理数化学」

●授業実践19:1年生「物理基礎」

●授業実践18:1年生「地理総合」

●授業実践17:1年生「SS環境科学探究Ⅰ」

●授業実践16:1年生「SS KECReⅠ」

●授業実践15:1年生「数学」

●授業実践14:1年生「情報Ⅰ」

●授業実践13:2年生「日本史B」

●授業実践12:2年生「理数化学」

●授業実践11:1年生「情報Ⅰ」

●授業実践10:2年生「化学基礎」

●授業実践 9:1年生「理数化学」

●授業実践 8:1年生「コミュニケーション英語Ⅰ」

●授業実践 7:2年生「理数化学」

●授業実践 6:2年生「理数化学」

●授業実践 5:1年生「理数数学Ⅰ」

●授業実践 4:2年生「化学基礎」

●授業実践 3:1年生「理数数学Ⅰ」

●授業実践 2:1年生「英語コミュニケーションⅠ」

●授業実践 1:1年生「数学Ⅰ」「理数数学Ⅰ」

授業実践 1年生「理数生物」

●授業者: 合田直人 教諭(理科)/ 松下愉久 教諭(理科)

●対象:1年生環境科学科「理数生物」 (探究型授業)

●日時:令和7年1月30日(木)

●内容:乱獲や外来生物の生態系への影響を食物網の作図やシミュレーションを通して理解する。

中学校までの知識を使って、食物網の作図や生態系シミュレーションを級友と対話をしながら行い、乱獲や外来生物の影響について深く考察できるようになることを目標とした。

まず、副教材(リードα生物基礎:数研出版)を題材として用いて、ある地域に住んでいる生物の食う食われるの関係(食物網)の作図を行った。副教材では穴埋め形式になっているが、本授業では一から作図を行った。次に、この食物網においてネズミを乱獲した場合について、シミュレーションを行った。

後半は、7つの特徴をもつ仮想的な群集を想定し、シミュレーションを行った。この群集では、外来生物がいない状況では、何年経っても生物の数は変化しないモデルである。その上で、外来種が導入された時に、年月を経る毎にどのように生物数が変化するかのシミュレーションを行った。

以下生徒の感想:「今回は単純かしたモデルでのシミュレーションだったが、外来種がわずかでも混じったりすると、一気にバランスが崩れることが理解できた」「与えられた情報を図に起こした際に、周りの人だけでも個性のある図が沢山できたのがおもしろかった。」「『食物連鎖』の関係についてペア・グループの中で考えてより深く理解することができた。シミュレーションをとして個体の増減の関係性を理解することができた。」

授業実践 2年生「日本史探究」

主題 近世の政治改革を学ぶ

-三大改革-

-生徒が歴史的事象をとらえる際,

多面的・多角的な観点から分析できる力の育成を図る-

●授業者:森田泰充(地理歴史科)

●対 象:2年生普通科「日本史探究」

●単 元: 第10章 幕藩体制の動揺 1 幕政改革

●日 時:令和7年1月30日(木)3時間目(1/2時間目)

●主題1:18世紀半ば以降、江戸幕府が直面した財政難の構造的要因と、財政確保のために採用した政策について、理解を深めさせる。

幕府の財源は百姓が村単位で納入する年貢である。(財政難の構造的要因)

享保期以降の年貢増徴は,百姓一揆の増加を招いて限界となった。そのため,田沼時代には株仲間を奨励して運上・冥加を徴収するなど商業資本を利用した財源確保をはかる。

一方,百姓の階層分化や飢饉により貧農が都市へ流出すると村々の荒廃が進み,村請の維持は困難となった。そのため,寛政改革では旧里帰農令を出して帰村を奨励し,人口を確保するなど村々の復興につとめたことを,理解させたい。

●日 時:令和7年1月30日(木)4時間目 (2/2時間目)

●主題2:田沼意次と松平定信、江戸幕府の財政立て直しに、より貢献したのはどちらか。

(これらの主題を設定した理由)

江戸時代の政治史について,善政と悪政が交替して現れるという「善政悪政交替史観」という考え方がある。その中の「善政」にあたるのが,三大改革であるとするのが通俗的・俗説的な歴史理解がある。

その流れを時代と改革名で表すと,「元禄時代→享保の改革→田沼時代→寛政の改革→大御所時代→天保の改革」となり,人物では,「徳川綱吉→徳川吉宗→田沼意次→松平定信→徳川家斉→水野忠邦」となる。

政治改革は,いつの時代でも,前の政治を悪政であったと激しく批判し,進行中の政治改革の正統性を批判する。しかし,こうした改革担当者の発言に惑わされ,前の政治を悪政ばかりのひどいものであった,と理解すべきではない。

例えば,「田沼政治」は,再評価が進んでおり,教科書でも賄賂政治の色合いが薄まってきている。田沼の政治は悪政だったという評価は,松平定信を中心とする改革派が,田沼政治を批判するところから出てきたものであるとする考えが現在では定説になってきている。今回の授業を行うにあたっても,過度に田沼の政治が腐敗していたものであると,生徒に誤解を与えないようにしながら,因果関係を軸に自分なりの歴史像を描く力をつけることを意図した。

(授業を終えたまとめとして)

江戸時代は,戦乱のない平和な時代であり,後半は幕政改革の繰り返しで単調な授業になりやすい傾向がある。そこで,三大改革が行われた要因を十分に踏まえて,比較しながら授業を進めていけば,わかりやすく,江戸時代の政治史の多面的・多角的な考察につながっていくのではないか,と考えた。さらに,今まで当たり前と思っていた出来事や政策などに疑問を持ち,それらの因果関係について自ら調べてみるという主体的な気持ちに導きたいと考えた。そうすればこれまでとは異なる江戸時代の時代観を持つことができると考えたからである。

【参考文献】

大石慎三郎 『田沼意次の時代』岩波書店 1991

藤田覚 『近世の三大改革』(日本史リブレット)山川出版社 2002

横山伊徳 『日本近世史5 開国前夜の世界』(吉川弘文館) 2013

藤田覚 『日本の近世史5 幕末から維新へ』(岩波新書)岩波書店 2015

千葉県高等学校教育研究会歴史部会編 新版『新しい日本史の授業』生徒とともに深める歴史学習 山川出版社 2019

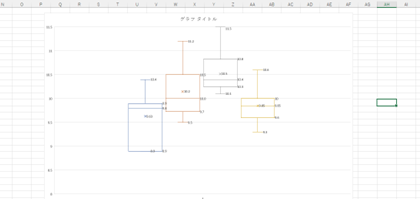

授業実践 1年生「保健」

●授業者:菅谷 千惠子(保健体育科)

●対象:1年生普通科「保健」

●日時:令和7年1月30日(木)

●内容:1単元「現代社会と健康」のまとめとして、「健康に関する環境づくり~暮らしているだけで健康になる環境を考えよう~」を取り上げた。現代社会においては高齢社会や介護問題など切実な健康課題である。授業者自身も親の高齢化や老々介護問題を抱える家族の緊迫した現状を抱えており、健康寿命をのばしたいというテーマは切実な願いであることから、年度当初から折に触れて伝えていた。ここでは、そのテーマを意識させた上で、ナッジ理論や仕掛け学を紹介し、実際の取り組みや自分たちのアイデアを持ち寄り、知らず知らずのうちに健康になる取り組みを考えさせた。

①4人グループ(10班)での活動。テーマを決める。

②ネットなどで、企業や各自治体の取り組みや実践例をもとに話し合い、自分たちのアイデアや意見も組み合わせて柔軟に立案してみる。

③グループごとに協力して、発表シート(エクセル)にまとめる。

「タイトル・目的・資料添付・ポイント(期待される効果や課題など)・気づき・コメント」など

④プロジェクターを使ってグループごとに発表して共有する。

本来ならもっと時間をかけさせたい内容であるが、前時より各自考えを準備させていたので、短時間ではあったが、全グループが発表し共有できた。時間は足らなかったが、どの班の発表も前向きで柔軟性のある内容で斬新な発想のもあり、今後の課題研究にも繋がるものとなった。

生徒の感想:『無意識のうちに健康になるアイデアをみんなで考えるのが面白かった。興味深い班があった。』『意識的に運動をやらない人でも自然と運動が出来るような仕掛けがあると、とても良いなと思う。』『発表を聞いて健康になるきっかけがたくさんあると気づいた。』『色々なアイデアを見ることが面白かった。調べたことをもとに発展させながら議論するのが楽しかった。』

授業で用いたPPT

授業実践 2年生「理数数学Ⅱ」

●授業者:東 嘉紀, 玉置 裕一,有田啓介(数学科)

●対象:2年生環境科学科「理数数学Ⅱ」

●日時:令和7年1月30日(木)

●内容:本時では「共通テスト対策~数学における読解力~」をテーマに探究型の授業をおこないました。①思い込みを防ぐ ②情報の整理と分析 ③条件の正確な把握の3つの観点から共通テストで高得点をとることを目標にし,

数学的な思考力に加え問題文をきちんと「読解」する訓練として、生徒達は与えられた問題をチーム対抗形式で取り組みました。文章量が多く、素早く正確な読解を要する数学的な問題に生徒達は苦戦している様子を見せましたが、チームプレイを意識して大会集中力で頑張ってくれていました。以下、生徒の感想です。『時間制限があり、とても焦ったけどその分、集中して頑張れた』『高得点をとるためには、数学の知識を知っているだけではダメなのだと気づくことができた』『共通テストまで1年前のこの時期に、具体的な対策ができてとても参考になった』

授業実践 2年生「理数物理」

●授業者:山中資基(理科)

●対象:2年生環境科学科「理数物理」

●日時:令和6年7月11日(木)

●内容:等速円運動の向心力

●授業者が目指す授業、成果と展望、本時の感想など

実験の理論値と測定値から相対誤差を算出するようにした。相対誤差を小さくするにはどうすればよいか。班で議論し、今回取り組んだ実験よりも精度の高い等速円運動の周期を測定する実験を実施するにはどうすればよいかを提案してもらうようにした。教科書に掲載されている実験を超える実験を考えてみようと生徒へ話すことで、教科書の実験に戦いを挑むような構図となり、生徒は面白がって、自然とどうやったら教科書の実験をより良いものにすることができるのか考えるようになる。活発に班で議論する様子も見られ、探究を楽しみ、面白がっている姿に感動した。

授業実践 2年生「日本史探究」

●授業者:佐々木智礼(地歴公民科)

●対象:2年生普通科「日本史探究」

●日時:令和6年2月1日(木)

●内容:江戸幕府の三大改革をあつかう「幕藩体制の動揺」に入る前の導入の授業として、2時間連続100分で行いました。昨年もこの時期におこなった授業を少しアレンジして、前半の授業は「改革をあつかうということは、これまでの授業で改革すべき現状が少なからず出てきているはずだ」という前提にたち、幕藩体制の成立と展開を振り返って教科書等で変化を洗い出しました。後半の授業は各グループで出た意見を共有し、その解決策を考えました。短い時間でしたが、生徒たちは江戸時代の為政者と同じような変化を感じ取り、問題の本質を踏まえて解決策を提示することができました。以下、生徒の感想です。「出来事を単体として考えるのではなく、どの出来事とどんなつながりがあるのかを考えたら幕府や大名が次に起こしそうなことが少し見えてきた。」「ある問題に対する解決策が別の問題を発生させることが多かったので、完全に解決する策を考えるのが難しかった。」

指導案・授業で用いたPPT

授業実践 1年生「歴史総合」

●授業者:三上みずほ(地歴公民科)

●対象:1年生普通科「歴史総合」

●日時:令和6年2月1日(木)

●内容:「占領下の日本の民主化改革は現代の私たちの生活にどのような影響を与えているのか」というテーマで、班ごとに探究する授業を行いました。生徒は事前に学習している複数の改革の中から、最も影響を与えたと考える改革を選び、同じものを選択した生徒同士で班を構成し、グループで課題に取り組みました。Teamsを活用して互いに情報を共有しながら、意見を交換し、スライドを利用して自分たちの意見を発表しました。授業の最後には、「HIMAWARI」を用いて、振り返りを実施しました。以下、生徒の感想です。「どの民主化改革も、今の僕たちの生活に大きな影響を与えた、なくてはならないものだと思った」「昔の出来事として捉えていたけれど、現代にとても影響があって驚いた」「一見、影響がそこまでないようでも、考え方次第で変化するのは面白いと思った」「人との価値観の違いに改めて気付くことができ、またこのような体験をしたいと思った」

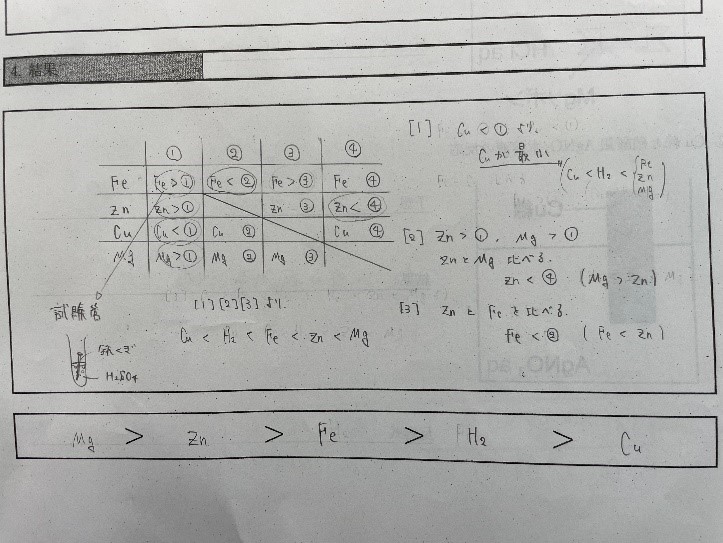

授業実践 1年生「化学基礎」

●授業者:田中海地(理科)

●対象:1年生普通科「化学基礎」

●日時:令和6年2月1日(木)

●内容:金属によって陽イオンへのなりやすさが異なる(イオン化傾向がある)ことを、実験を通して理解する授業を行った。また、グループ活動を取り入れ、「起こす力」「教え合う力」に焦点を当てた。1時間目には、①塩酸HClとMgリボンの反応、②硝酸銀AgNO3水溶液とCu線の反応を行い、イオンへのなりやすさに違いがあることを実際に体験し、実験を考えた。2時間目には、実験方法を全体とグループで共有し、実験を行った。どのグループも様々な方法で、イオン化傾向の順に並べることができた。

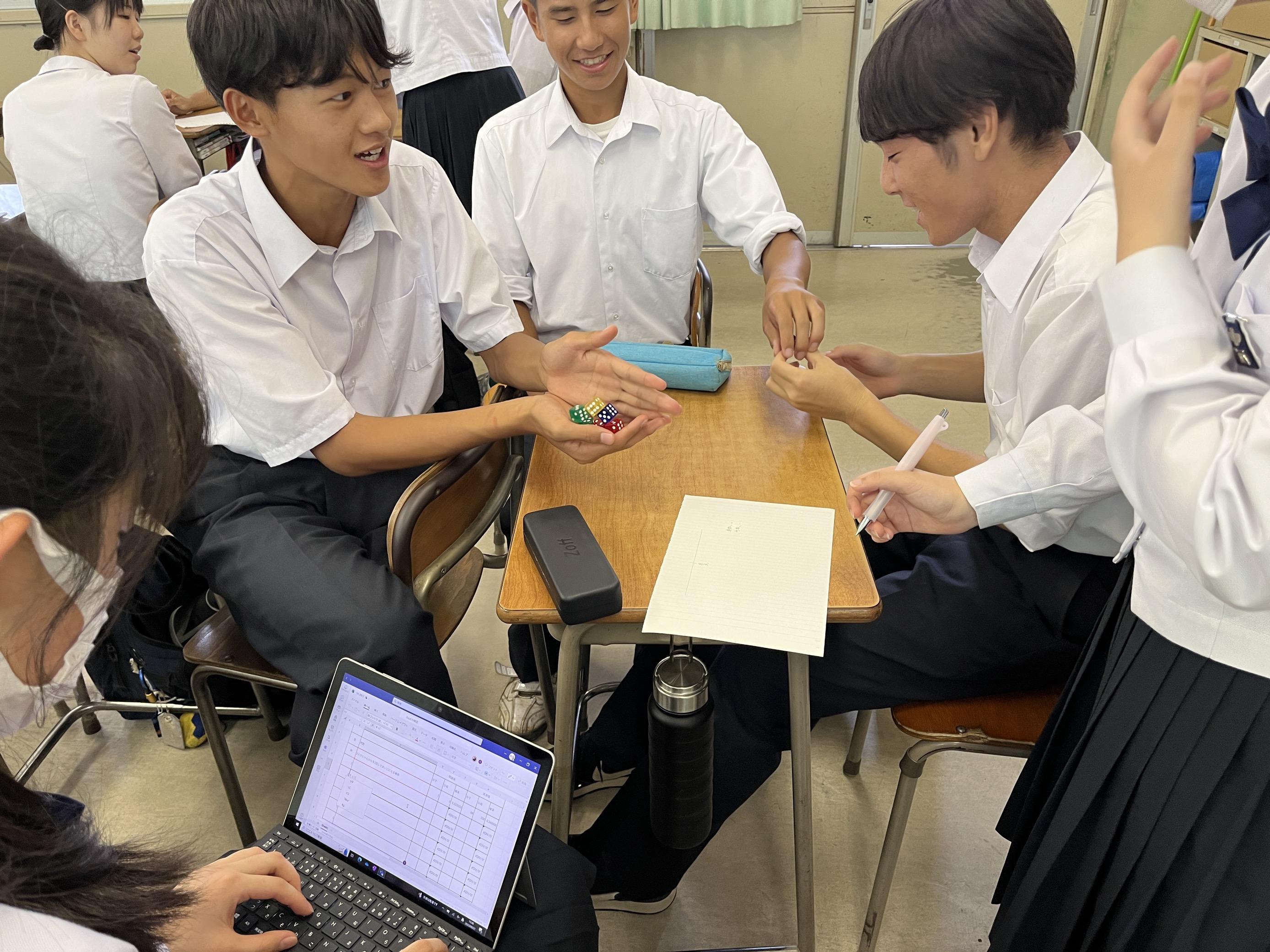

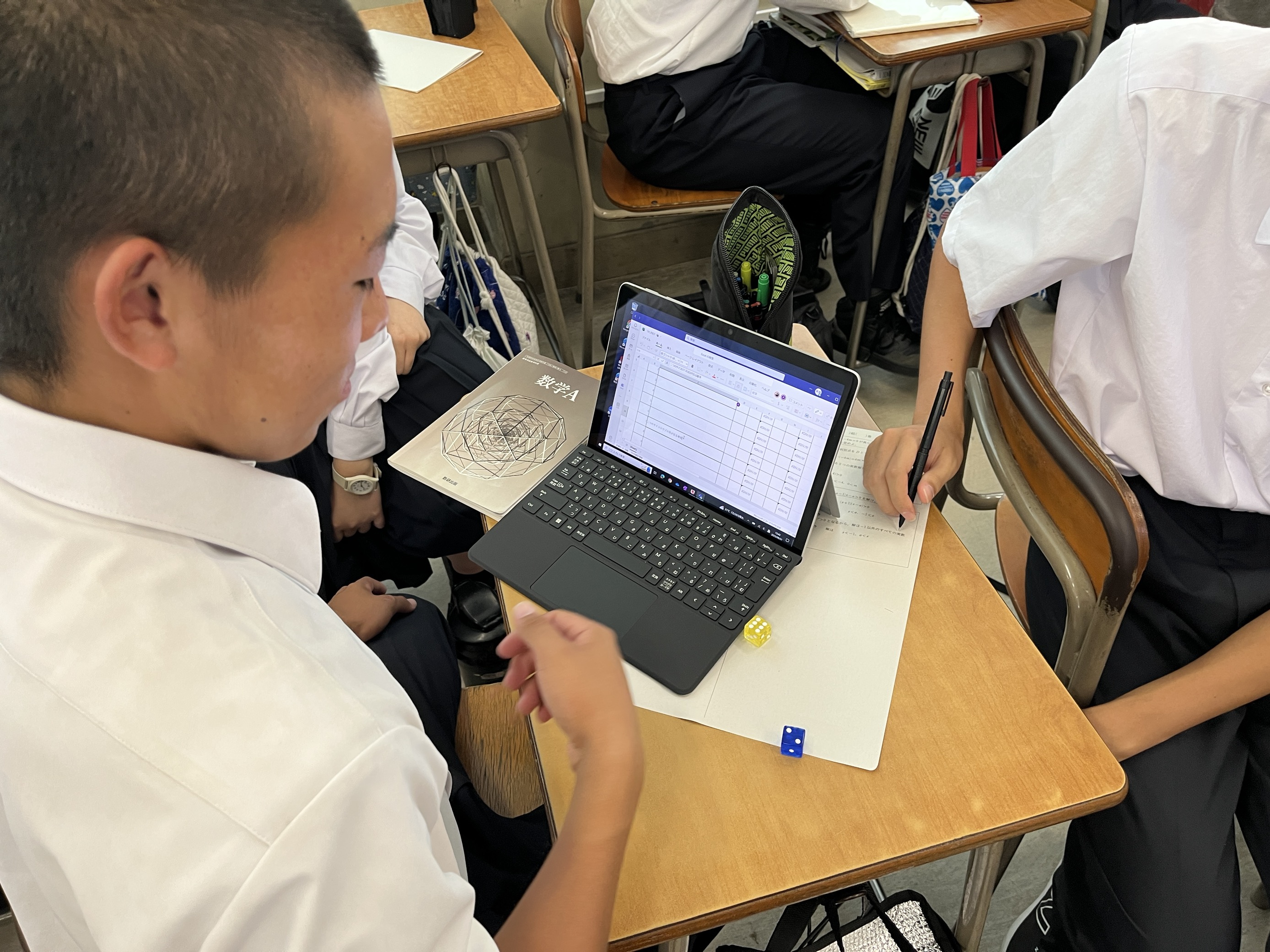

授業実践 1年生「理数数学Ⅰ」

●授業者:中村清寛(数学科)

●対象:1年生環境科学科「理数数学Ⅰ」

●日時:令和5年9月21日(木)

●内容:本時では様々な事象の確率について、計算で理論値を求めた上で、実際に実験を行ってみることでどれくらい誤差が生じるかを調べました。問題設定→計算→実験とすることが多く、短時間のうちにするのはかなり難易度が高い作業でしたが、各班個性のある事象を楽しみながら設定していました。サイコロやトランプ、ボール等も使いながら具体的に実験を進めていき、求まった結果を1人1台PCを用いてTeams上のExcelシートにまとめました。これまでに学習を進めてきた確率の内容が実際の事象に適用できること、一方で課題設定の難しさ等を感じ取ってくれました。

以下は本分野についてその後に実施した【HIMAWARI】における生徒の感想です。「実際自分が思う確率と数学的な確率とでは直感に反していてびっくりした。」「確率は実生活と結びつくような内容だったので面白かった。」「ゲームをするときに絶対に確率がともなってくる要素があるので、そういう所にも目をつけていけたらなと思った。」「普段何げなく言っている『何パー』っていうのは本当に適当で実際求めてみると意外と確率が高かったり、低かったりとギャップがあって面白かった。」「グループワークが楽しく、学習することに対するモチベーションも上がったため、今後もそういう機会が増えたらいいなと思う。」

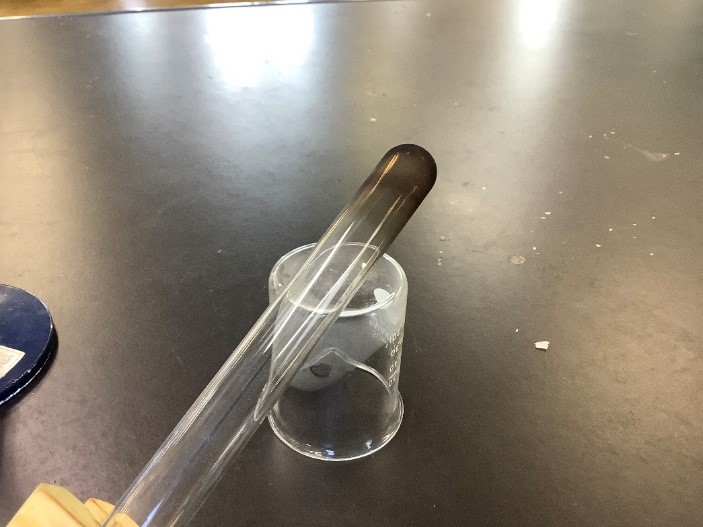

授業実践 2年生「理数化学」

●授業者:谷地祐介(理科)

●対象:2年生環境科学科「理数化学」

●日時:令和5年4月17日(月)

●内容:本時では「ダニエル電池」について学びました。実際にダニエル電池を作製し、【★探究Ⅰ★透析チューブをガラスの筒に変えると、どのような結果が得られるか。】【★探究Ⅱ★ダニエル電池について、亜鉛板と銅板の距離を短くすると、どのような結果が得られるか。】【★探究Ⅲ★探究Ⅱの結果の理由を考えよ。】というテーマで探究学習を行いました。授業の最後には自分の【提案】について【HIMAWARI】を用いて、振り返りを実施しました。以下、生徒の感想です。『ガラスの筒に変えたらどうなるかは考えたことがなかったので、おもしろかった。』『ダニエル電池の亜鉛板と銅板の距離で、電流の大きさが変わることが衝撃的だった。』『予想ができても、根拠まで考えることができなかった。ベースとなる知識をしっかりつけて、そこから考えられるようにしたい。』

実験プリント

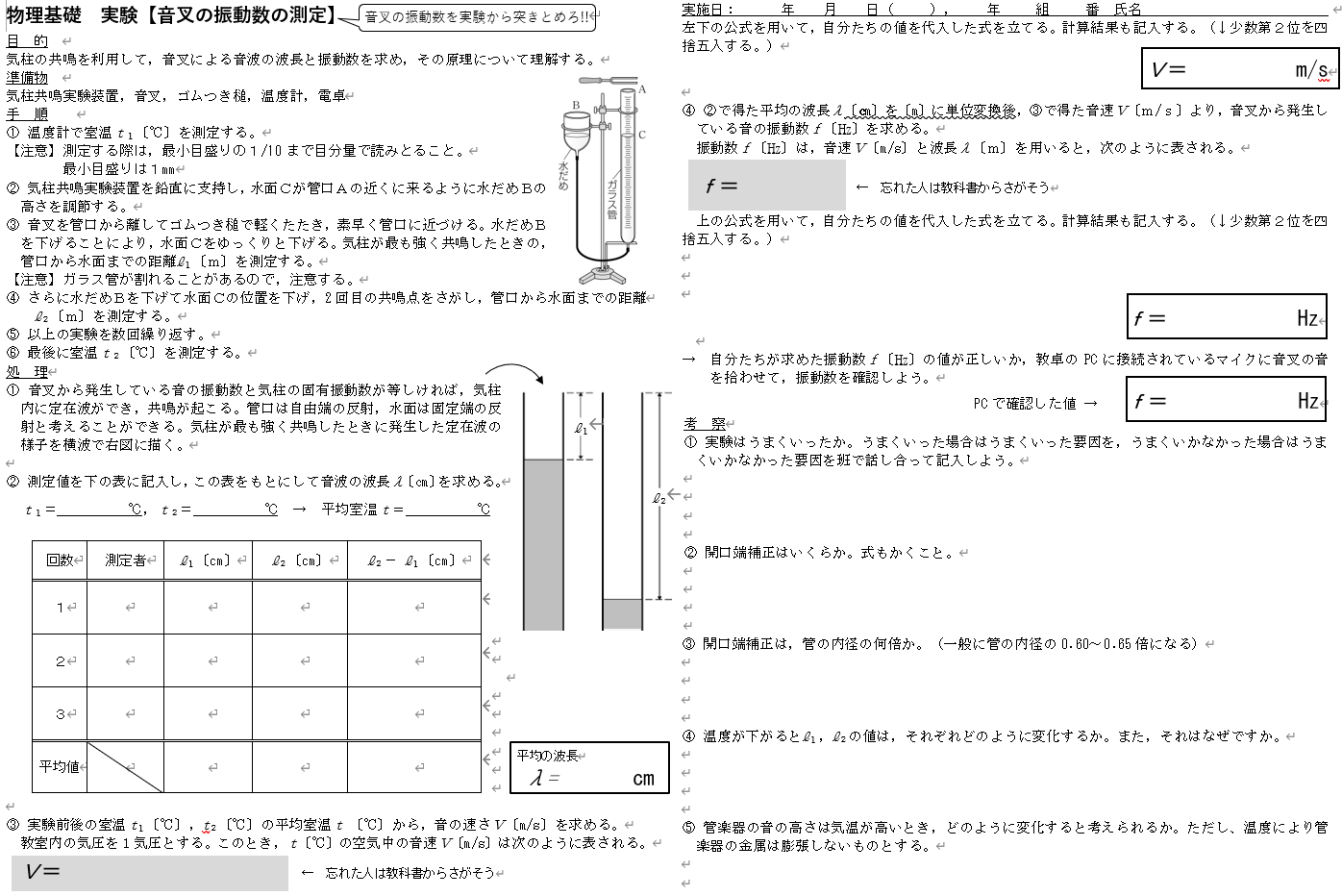

授業実践 1年生「物理基礎」

●授業者:山中資基(理科)

●対象:1年生普通科「物理基礎」

●日時:令和5年3月23日(木)

●内容:『気柱共鳴装置を用いて実験し、自分たちで配布された音叉(各班の音叉の振動数は同じではない)の振動数を突き止める。』

実験の前後の室温や共鳴が起こった場所の測定を3回行い、その平均値を用いて振動数を算出するため、パソコンで測定した音叉の振動数と自分たちの実験から算出した振動数の差が±5Hz以内になることを目標とした。実験プリントは、単位や気柱の共鳴から波長を求める際によくする間違いに注意しないと振動数が算出できないように作成している。そのため、生徒たちに自分たちが求めた振動数がパソコンで測定した振動数と異なった際に『自分たちの実験はどこで上手くいっていないのか』を考えてもらいやすいようになっている。

(1)この実験で必要な内容は既に学習済みのため、こちらから説明はしないで実験を始めた。

(2)生徒は、配布プリントを読み込んだ後、各班で役割分担を行ってから実験を始めた。

(3)目標の範囲内の振動数を求められた班は歓声をあげて喜んでいた。

(4)音叉の振動数を測定するだけでなく、開口端補正や室温が変化した際に音がどう変化するかを考えてもらう問いを設定し、各班で話し合わせた。

授業プリント

授業実践 1年生「地理総合」

●授業者:小島欣幸(地歴公民科)

●対象:1年生環境科学科「地理総合」

●日時:令和5年3月13日(月)

●内容:1人1台PCを用いて、国土地理院がweb上に公開する地理院地図の操作方法を学びながら、GISの活用方法を習得させることを目的に授業を行いました。授業者が設定したステップは次の通りです。

1.地理院地図に情報を表示させることができる。

2.地理院地図に情報を表示させることができる。

3.地理院地図に表示された情報を、既習内容と照らし合わせながら読み取ることができる。

4.既習内容や作業経験をもとに、推測を交えながら地理院地図を利用したり、推測した内容を地理院地図で確かめたりすることができる。

これに準じて、授業では以下の活動を行いました。

1.教師の説明を受けながら、地理院地図を基本操作する。

2.教師の説明を受けながら、地理院地図を応用操作する。

3.教師から出された課題(解答の抽象度が小さいもの)を地理院地図を操作しながらクリアする。

4.教師から出された課題(解答の抽象度が大きいもの)を地理院地図を操作しながらクリアする。

学習形態はグループ活動が主で、学習上の課題解決なども生徒間で解決するよう促しました。

授業プリント

授業実践 1年生「SS環境科学探究Ⅰ」

●授業者:田中海地、城戸渓太(理科)

●対象:1年生環境科学科「SS環境科学探究Ⅰ」

●日時:令和5年1月13日(金),令和5年2月17日(金)

●内容:本時では「梅干しから純粋な食塩を取り出そう!」というテーマで探究型授業を行いました。梅干しから純粋な食塩を取り出す実験方法をグループで話し合いながら考案し、教員の了承を得てから実際に実験を行いました。実験後は各班の授業用プリントをプロジェクターに投影し、班ごとに発表を行いました。班ごとに実験方法や結果が異なり、生徒はクラスメイトの発表を熱心に聞いているのが印象的でした。授業の最後には【HIMAWARI】を用いて、振り返りを実施しました。以下、生徒の感想です。『自分たちで実験方法から考えてするのがすごくおもしろかった。実験をして、問題点を見つけ、解決していくのが楽しかった。』『課題解決のための方向性は合っていたが、一歩届かなかった。問題点が立ちはだかったとき、それを解決するための思考力が必要になるが、それが足りないことに気付いた。限られた時間の中で、いかにアイデアを出し、行動に移せるかが大切だった。「学ぶこと」「考えること」の両方を大切にしたい。』『梅干しは塩漬けされたものだということは分かっていたけれど、そこから純粋な塩を取り出すという考えはなかった。思っていた以上に難しくて、結果の失敗からなぜそうなったのかの考察、次の実験の計画をみんなで考えることができて楽しかった。柔軟に考えることと、知識の両方が必要とされた。』

授業プリント

授業実践 1年生「SS KECReⅠ」

●授業者:宮𦚰倫生(数学科)

●対象:1年生普通科「KECReⅠ」

●日時:令和5年2月16日(木)

●内容:普通科1年生で2年次以降に理系を選択した生徒は,総合的な探究の時間「KECReⅠ」にて,来年度のKECReⅡに向けてミニ課題研究を行っています。本時は「素数魔法陣を作ってみよう」(数学分野)というテーマで授業を行いました。9つの素数5、17、29、47、59、71、89、101、113を用いて,3×3の魔法陣を作成するという課題でしたが、まずは個人で考え、その後グループで課題解決に向けて活動を行うことで,教え合いが活発に行われていました。授業の最後にはKOYOの力のうち、「O:教え合う力」について、【HIMAWARI】を用いて、振り返りを実施しました。以下、生徒の感想です。『私たちが普段なんとなくで成功させるものの原理を解明して、説得力をもたせることができるのが数学の力だと思った。』『1年間楽しく研究できるようなテーマが見つかればいいなと思いました。』『自分で考えて問題を解決するのは難しいけれど、その能力を高められるようにできる課題研究にしたいと思った。』

授業で用いたスライド

授業プリント

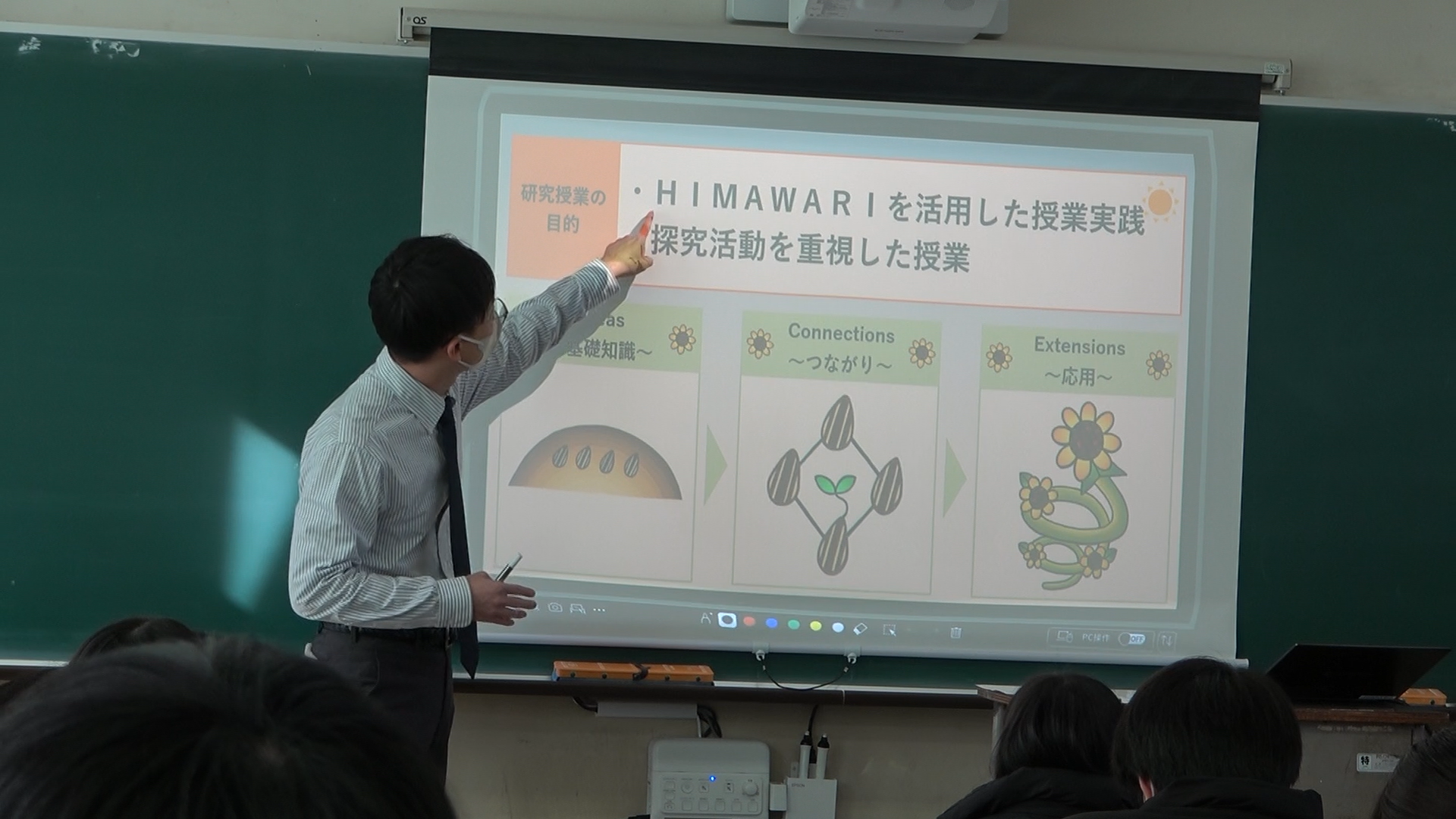

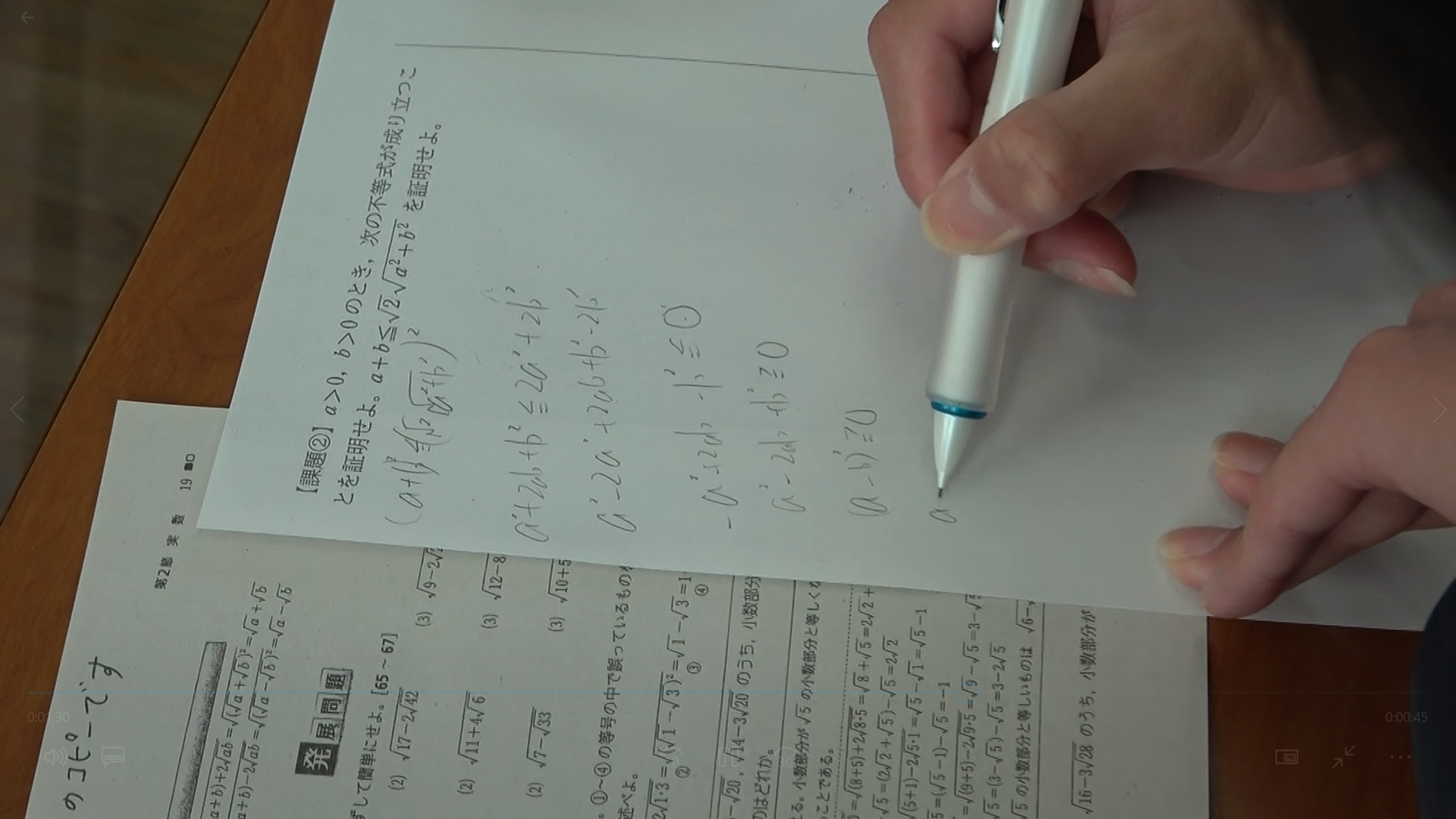

授業実践 1年生「数学」

●授業者:有田啓介(数学科)

●対象:1年生普通科「数学」

●日時:令和5年2月1日(水)

●内容:不等式の証明

向陽ICEルーブリック(HIMAWARI)を用いて、探究型授業をおこないました。授業の冒頭で、本時の重点評価項目である「気づく力」「教え合う力」に関して具体的な説明をおこない、授業中に意識すべき項目を生徒に伝えました。不等式の証明をおこなうために、必要となる基礎知識を身に付けることをIdeas、既習範囲とのつながりに気付くことをConnections、不等式の図形的な意味に気付くことをExtensionsにそれぞれ位置付け、授業を展開しました。根号の入った不等式の証明では、有理化を用いた既習内容とのつながりや、直角三角形での三角不等式に帰着させる発想に気付いた生徒達もおり、数学の問題を解くことの楽しさがしっかりと実感できる授業となりました。以下、生徒の感想です。『ただ問題を解くだけではなく、今まで習った内容とのつながりや、図形的な意味を考えることができ面白かった』『図形的な意味が分からなかったが答えをきいて、なるほど!ってなった』『自分で考える時間が多く、頭を使ったので楽しかった』

授業で用いたスライド

授業プリント

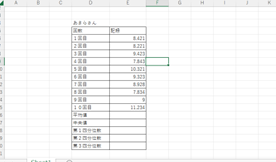

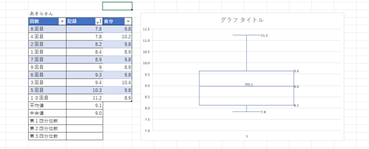

授業実践 1年生「情報Ⅰ」

●授業者:西林諒(情報科)

●対象:1年生環境科学科「情報」

●日時:令和5年2月7日(火)

●内容:量的データを箱ひげ図で整理し、データを読み解く。

本時では『10秒ぴったりチャレンジ』と称して10秒ぴったりを目指し、ストップウォッチでタイムを取った10回分のデータを箱ひげ図を使い、ばらつきを整理し、可視化しました。自分のデータを整理した後は、事前に測定した3名の教員のタイムのデータと比較し、『誰のデータが一番10秒に近いか』を様々な角度から考え、探究しました。本時の統計的な内容は数学でも学習しており、数学と情報が結びついていることに気づく生徒が多くクロスカリキュラムの要素も入れることができた授業でした。

授業の最後には【HIMAWARI】を用いて、振り返りを実施しました。以下、生徒の感想になります。『箱ひげ図にすると一目見ただけでもデータの散らばりや傾向を知ることができた。』『箱ひげ図を作ることで四分位数などを出せたり、色々なものを比較することができて便利だと感じた。』『数学が情報ではすごく大事になってくるんだなと感じました。』『数学で習ったことが情報でも役に立つこがわかった。』『平均値、中央値、四分位範囲など色々なデータから情報を整理できるようになった。』

プリントデータ

箱ひげ図作り方

授業実践 2年生「日本史B」

●授業者:佐々木智礼(地歴公民科)

●対象:2年生普通科文系「日本史B」

●日時:令和5年1月30日(月)

●内容:今回は「幕藩体制の動揺」の導入として、幕藩体制が成立と展開の中で変化した体制に着目し、どのような改革を行うべきかをグループで考える授業を3時間かけて行いました。前の2時間で①当初の幕藩体制、②変化の兆しについて考え、そこから改革のポイントを探り、具体的な解決策(③どうする江戸幕府)を話し合いました。グループで考えた内容は適宜teamsを用いてクラス全体で共有しました。本時は共有した③について、解決策としてよいと思うものをグループで発表しました。生徒はこれまでの学習を振り返って①②を洗い出し、③について考えることができました。その中には享保の改革や田沼意次の政策につながるものもあり、生徒は時代に即した考えることができていました。【HIMAWARI】を用いた振り返りでは、特に「K:気づく力」と「O:教え合う力」の評価が高くなっていました。以下、生徒の感想です。『みんなと意見を交わしながら反していると、自分の思いつかない意見も多くて多方面から考えることができた。』『授業を聞くだけではなくて、自分で幕府が何を行ったのかを真剣に考えられたので良かった』『解決策を考えるのは難しかったけど、自分が考えたことが行われていたので嬉しかった。』

授業実践 2年生「理数化学」

●授業者:谷地祐介(理科)

●対象:2年生環境科学科「理数化学」

●日時:令和5年2月1日(水)

●内容:本時では「エステルの合成と加水分解」という実験を行いました。操作1では、酢酸イソアミルを合成し、濃硫酸を加える理由について、班で話し合い、提案に起こしました【探究Ⅰ】。操作2では、酢酸エチルを加水分解(けん化)し、酢酸エチルが加水分解されたことを確かめる方法について、こちらも班で話し合い、提案に起こしました【探究Ⅱ】。どちらの【探究】についても、今までに習った知識を活用しながら提案しなければならないためか、生徒は意外と苦戦していました。授業の最後にはKOYOの力のうち、「O:起こす力」と「O:教え合う力」について、【HIMAWARI】を用いて、振り返りを実施しました。以下、生徒の感想です。『反応を用いてどのような物質を含んでいるのかを調べるための方法を考えるのが難しかった。』『エタノールがヨードホルム反応を示すのは盲点だった。』

授業実践 1年生「情報Ⅰ」

●授業者:西林諒(情報科)

●対象:1年生環境科学科「情報」

●日時:令和5年1月19日(木)

●内容:コンビニのデータベースからデータを読み解く。

本時ではsAccessというデータベース学習システムを使い、コンビニのデータベースから「自分が店長になったつもりで今ある商品から必要のない商品を4つ(理由も含めて)考える」という探究活動を行いました。生徒は年齢層や時間帯などを絞り込み様々な角度からどの商品が必要でないかを検証し、結論を出しました。自分の感覚で必要がない商品を挙げるのではなく、データや数値を元に理由付けをして結論を出していました。

授業の最後には【HIMAWARI】を用いて、振り返りを実施しました。以下、生徒の感想になります。『実用的で面白かった。』『実際に店でも大量のデータから分析し利益につなげていると思ったので、それを体験できて良かった。』『自分が店長になりきってデータを分析するのが楽しかった。』『データがいっぱいあるのでどの条件から絞りこめばいいか考えるのが難しかった。』『同じデータであっても着眼点や決定方法などが人によって違うのは興味深かった。』

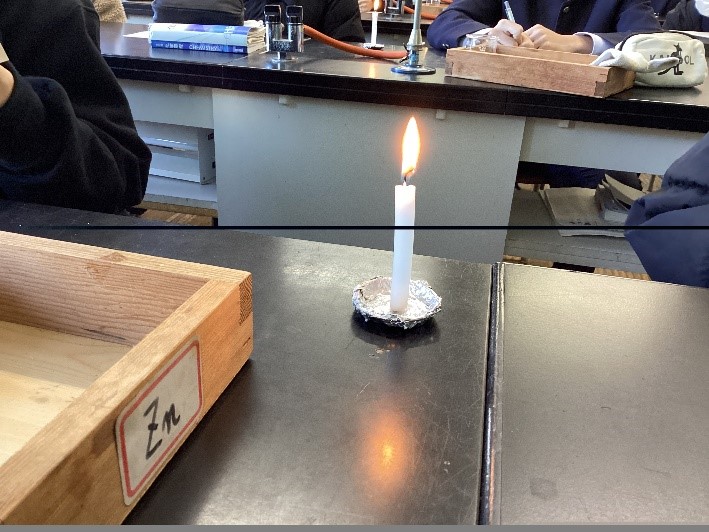

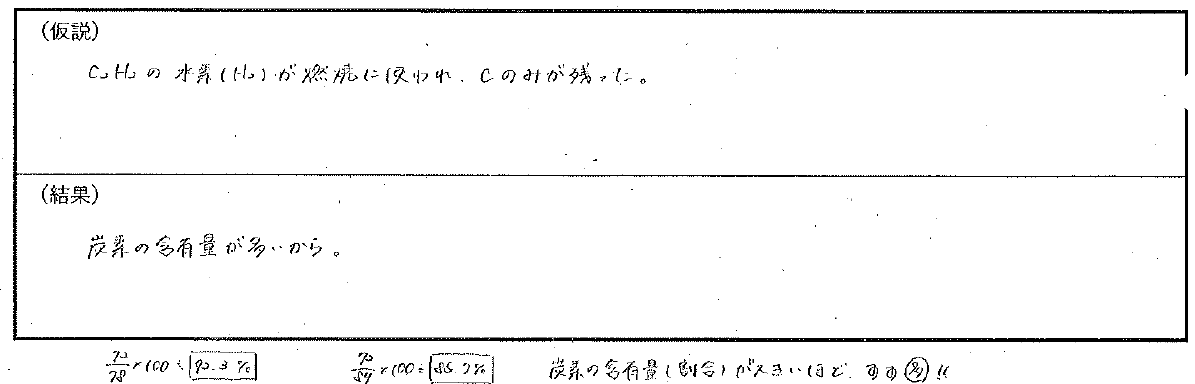

授業実践 2年生「化学基礎」

●授業者:谷地祐介(理科)

●対象:2年生普通科文系「化学基礎」

●日時:令和5年1月17日(火)

●内容:本時では「炎の輝きについて考えよう!」という探究活動を行い、「ろうそくの炎はどのようなしくみで輝いているのか」について学びました。各探究活動ではきちんと仮説を立て、実際に実験を行うことで仮説を検証しました。授業の最後には【HIMAWARI】を用いて、振り返りを実施しました。以下、生徒の感想です。『炎について考えることがないので、いろいろな実験をして炎のしくみがわかっておもしろかった。』『予想を立てるのが難しかった。』『身近なことの仕組みを考えるのがおもしろかった。』『みんなで共有できて良かった。考えることの面白さを再認識できた。』

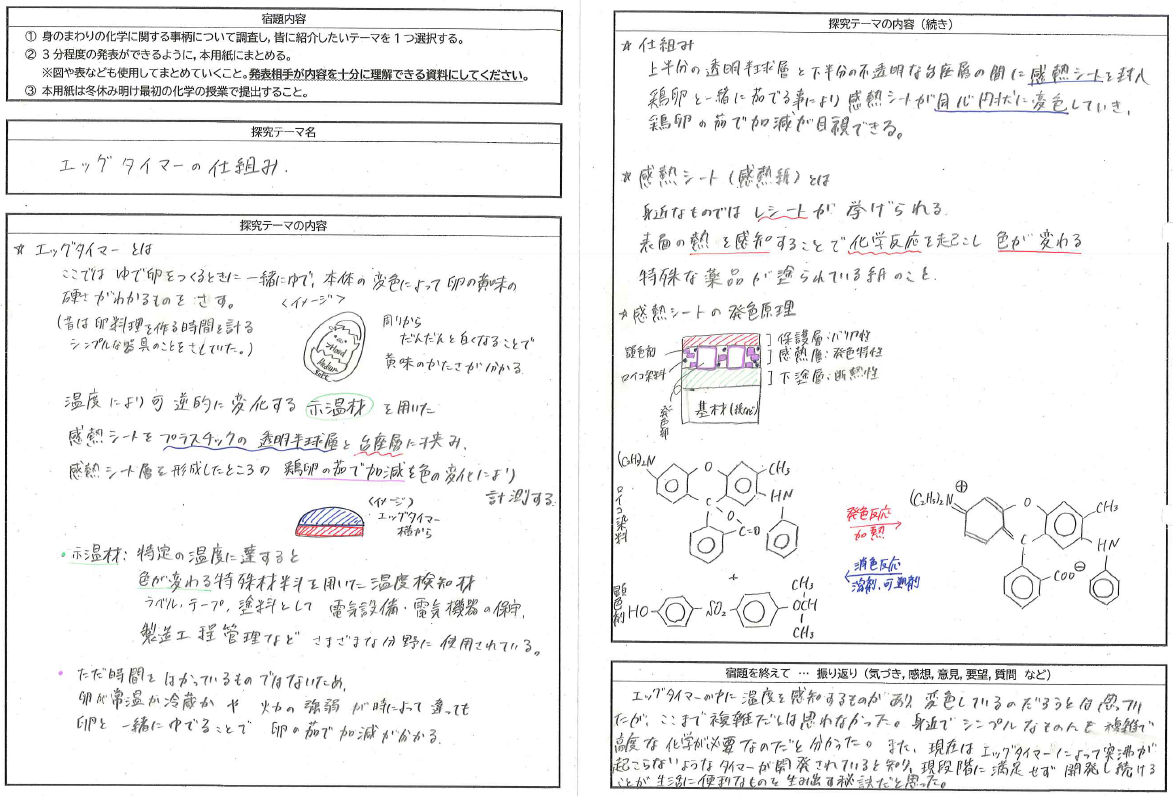

授業実践 1年生「化学基礎」

●授業者:谷地祐介、池田陸哉、合田直人(理科)

●対象:1年生普通科「化学基礎」、1年生環境科学科「理数化学」

●日時:令和5年1月

●内容:1年生普通科・環境科学科には、冬休みに「身のまわりの化学について【探究】しよう」という宿題を出しました。生徒は身のまわりの化学に関する事象について探究テーマを1つ選択し、レポートにまとめました。本時では、自分が調べたテーマについてグループ内発表を行いました。授業の最後には【HIMAWARI】を用いて、振り返りを実施しました。以下、生徒の感想です。『他の人の研究内容から、新たな発見をすることができ、とても勉強になった。また、今回のテーマが「身のまわりの化学」についてなので、新たに気づいたことなどを実生活に活かしていきたいと思います。』『普段使っているものでも、その仕組みをわからずに使っているので、今回いろいろなものの仕組みを知って、とてもおもしろかった。仕組みがわかってから使うとおもしろそうだと思った。』『普段身近にあるものについて自分はあまり理解できていなかったのだなと感じました。I→Cへ、C→Eへ進めるように頑張っていきたいなと思いました。』『疑問に思っていたことを調べることができてすっきりした。また、他の人の発表を聞いて、知らなかったことが知れて良かった。』『限られた時間のなかで、いかに相手にわかりやすく伝えるかを考えて話す力を養うことができたと思う。』

授業実践 1年生「コミュニケーション英語Ⅰ」

●授業者:山中淑尭(英語科)

●対象:1年生普通科「コミュニケーション英語Ⅰ」

●日時:令和5年1月12日(木)

●内容:1年生では現在、報道写真家として活躍する安田菜津紀さんについて書いた英文を読んで学習を進めています。本時は、教科書の内容を日本語で要約し、その作品を友達と共有しました。授業の最後には【HIMAWARI】を用いて、知識・技能の獲得や言語理解力を観点に振り返りを実施しました。

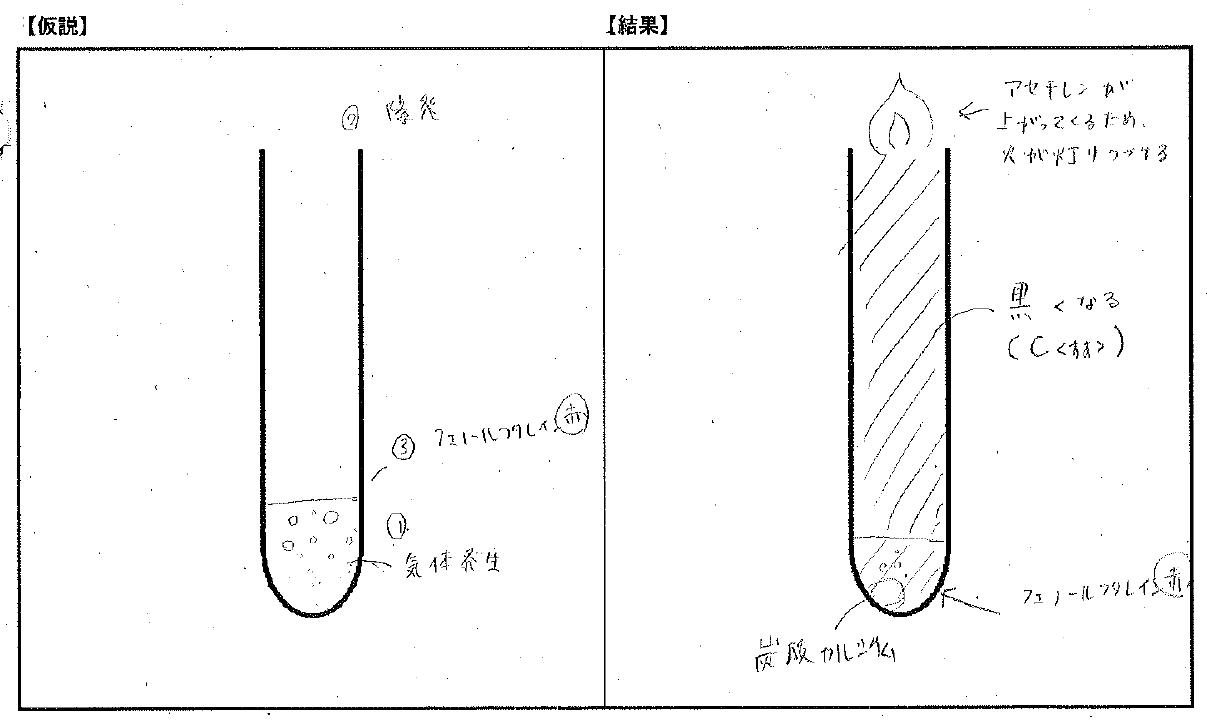

授業実践 2年生「理数化学」

●授業者:谷地祐介、田中海地(理科)

●対象:2年生環境科学科「理数化学」

●日時:令和5年1月6日(金)

●内容:2年生環境科学科には、冬休みに「身のまわりの有機化学について【探究】しよう」という宿題を出しました。身のまわりの有機化学に関する事象について探究テーマを1つ選択し、レポートにまとめさせました。本時では、自分が調べたテーマについてグループ内発表を行いました。授業の最後には【HIMAWARI】を用いて、振り返りを実施しました。以下、生徒の感想です。『自分の好きな分野を有機化学を通して新しく学ぶことができたので調べていて楽しかったです。』『日常生活の中にはたくさんの有機化学に関わる事象があることが分かった。これからいろんな視点で物事を見て、化学を楽しみたいなと思った。』『改めて研究している人ってすごいなと思った。』『今まで漠然と教わってきた知識がつながり,理解の幅の広がりを感じた。』

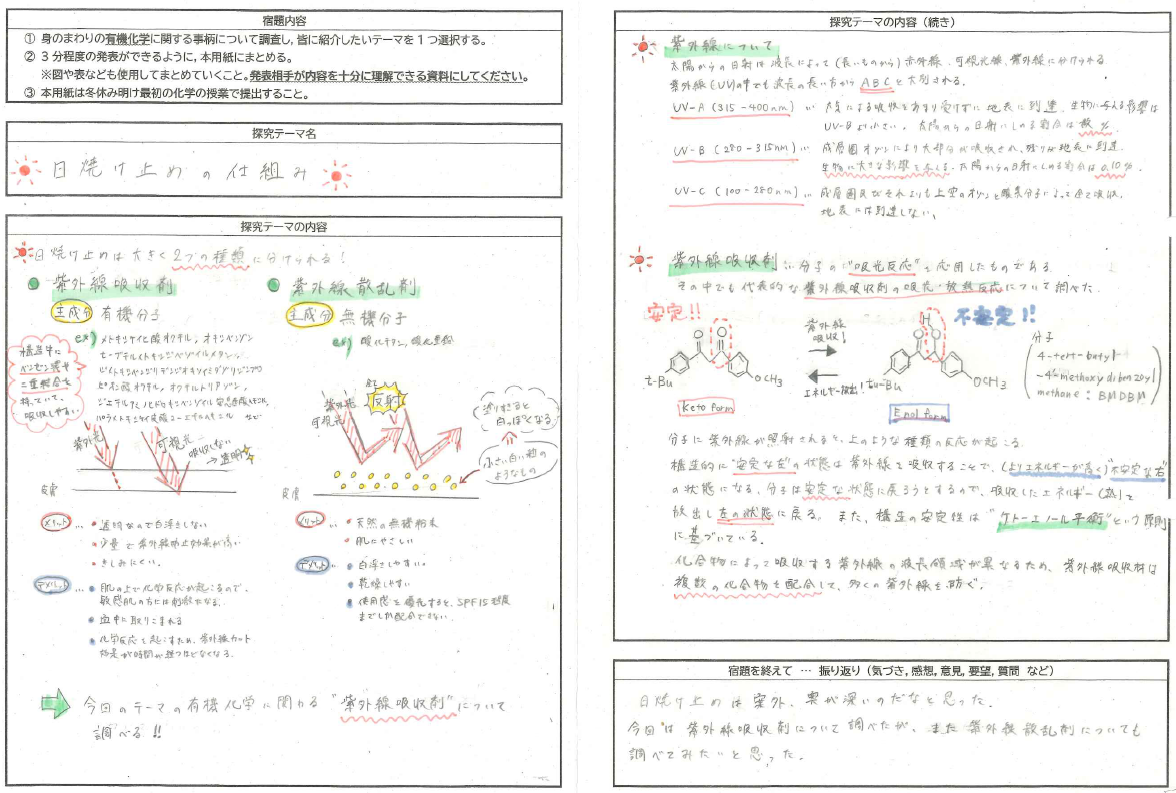

授業実践 2年生「理数化学」

●授業者:谷地祐介(理科)

●対象:2年生環境科学科「理数化学」

●日時:令和4年12月19日(月)

●内容:本時では「アルキン」の命名、立体構造、製法について学びました。試験管にアルミ箔に包んだ炭化カルシウム(カーバイド)を入れ、水を加えたのち、試験管の管口にチャッカマンの炎を近づけるとどうなるか、フェノールフタレイン溶液を加えるとどうなるかについて【仮説】を立て、実際に実験を行うことで仮説を検証しました。また、『アセチレンの燃焼ですすが多量に発生したのはなぜだろう?』というテーマで探究学習を行いました。こちらも【仮説】を立て、ベンゼンとシクロヘキサンの燃焼の違いについての実験を行い、仮説の検証を行いました。授業の最後には自分が立てた【仮説】の精度について【HIMAWARI】を用いて、振り返りを実施しました。以下、生徒の感想です。『友達と協力して、すすが発生した理由に気付くことができた。』『“仮説”を考えて立てるのが初めてだったので難しかった。』

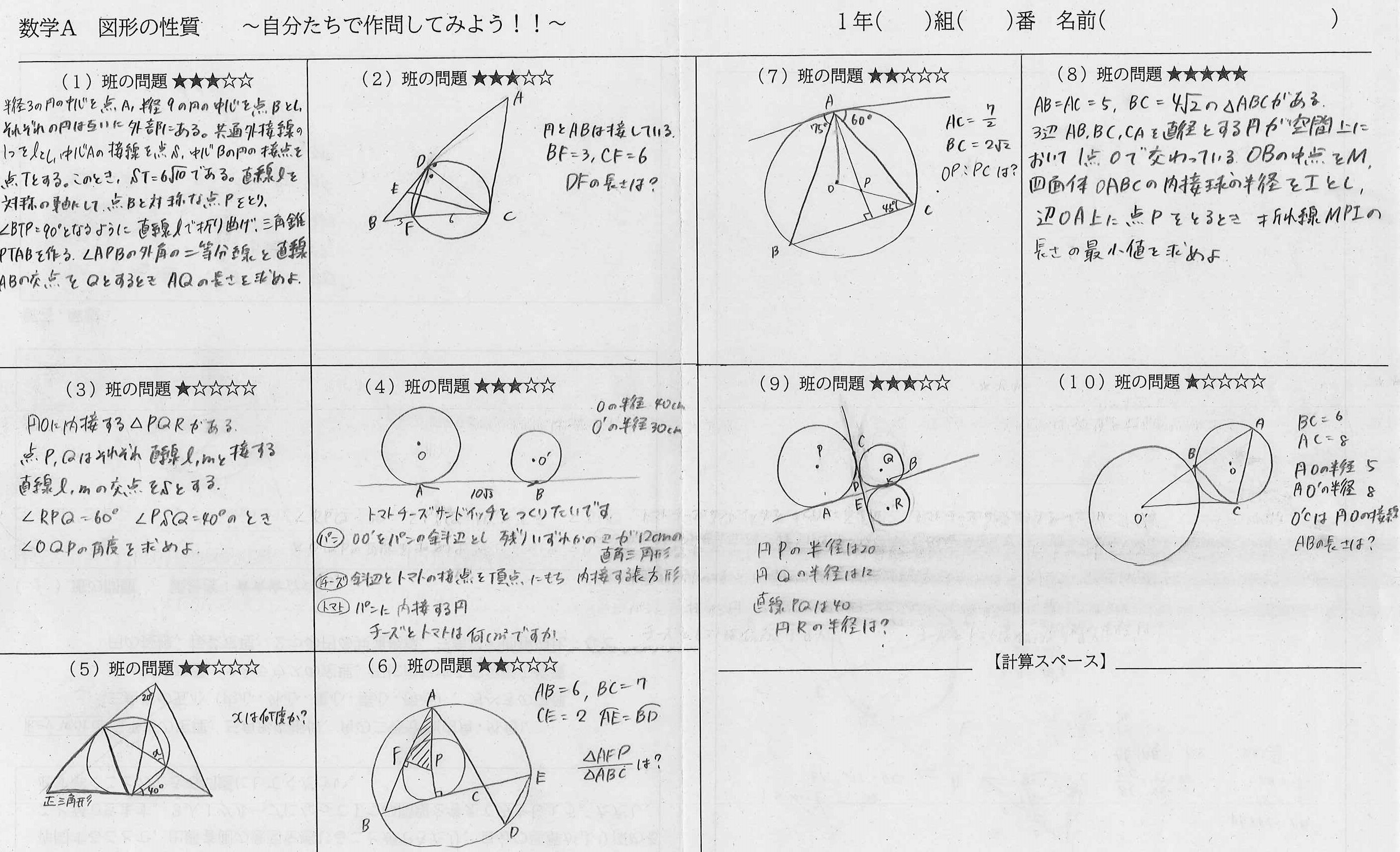

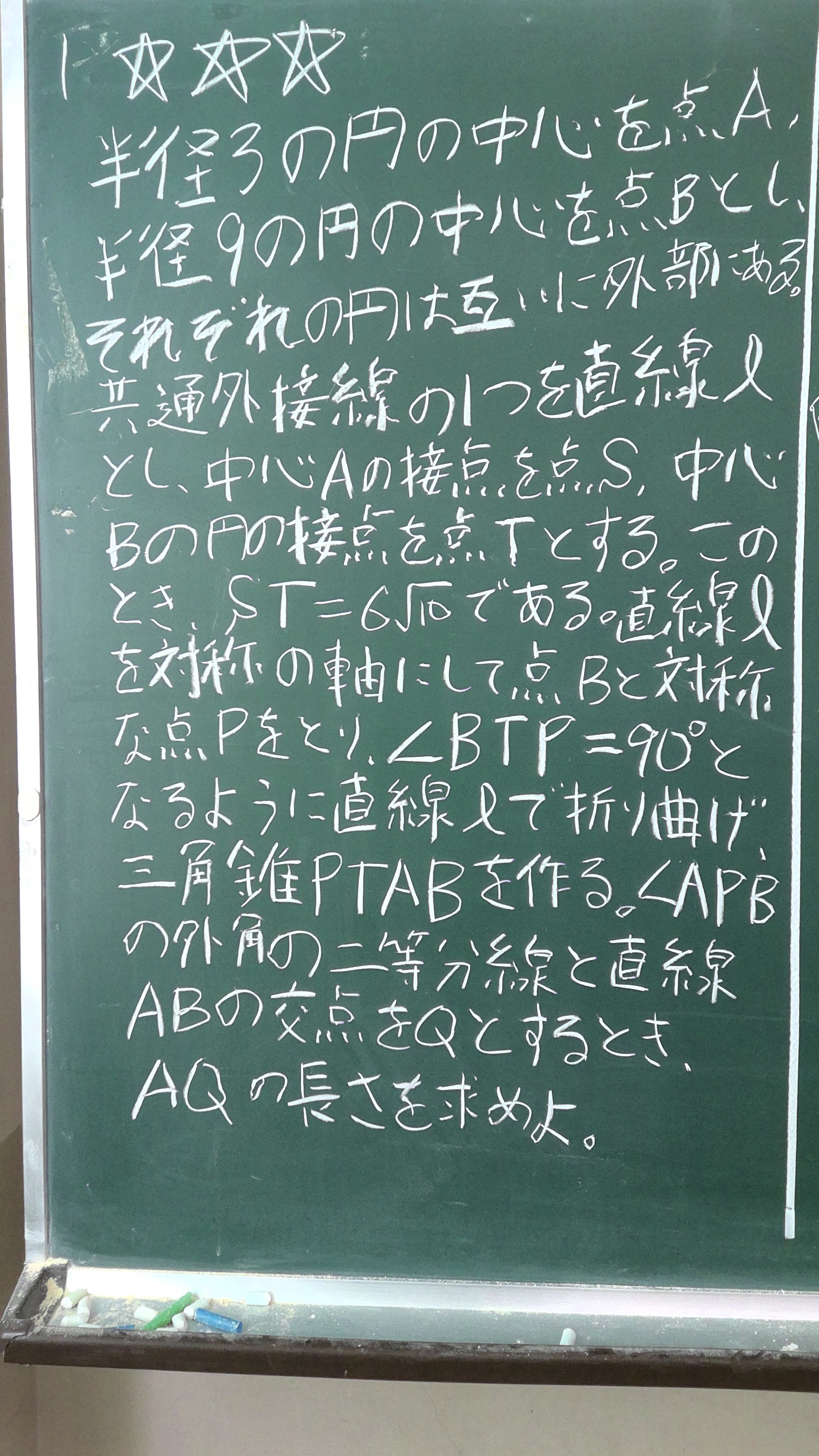

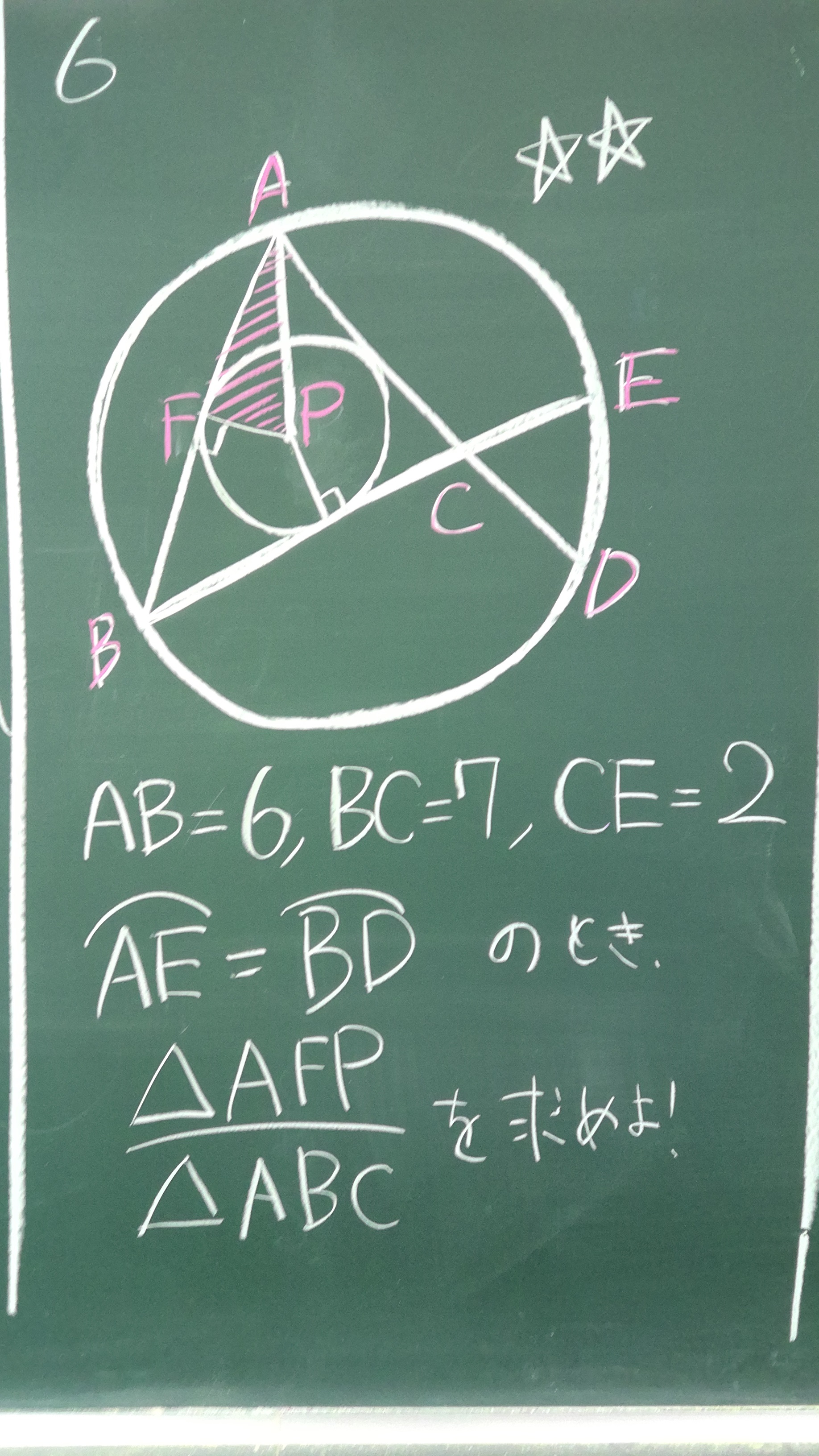

授業実践 1年生「理数数学Ⅰ」

●授業者:嶋本佑輝(数学科)

●対象:1年生環境科学科「理数数学Ⅰ」

●日時:令和4年11月28日(月)・29日(火)

●内容:数学Aの単元「図形の性質」の最後に、3~4人が1グループとなり学習した内容で作問する授業を行いました。 初めは問題を作ることに難しさを感じている様子でしたが、徐々に楽しさを感じ、いきいきと取り組んでいました。作問後は互いに解き、わからない問題は解説し合うなど主体的・対話的な深い学びができた時間となりました。

授業実践 2年生「化学基礎」

●授業者:田中海地(理科)

●対象:2年生普通科文系「化学基礎」

●日時:令和4年11月10日(木)

●内容:中和滴定の実験により、カルピスウォーター中のカルピス原液と水の割合を求める授業をしました。探究の過程である、目標(テーマ)の確認→仮説→実験→考察→今後の課題・振り返りを授業時間50分の中に含めるとともに、個人作業、ペアワーク、グループワークを積極的に取り入れることで生徒主体の授業になりました。

授業実践 1年生「理数数学Ⅰ」

●授業者:東晋司、有田啓介、嶋本佑輝(数学科)

●対象:1年生環境科学科「理数数学Ⅰ」

●日時:令和4年11月1日(火)

●内容:体育館内の実際の目標物の高さを、三角比の値から計算しました。また、計算結果の検証のために、ドローンの高さ表示機能を用いました。2クラスが8グループに分かれ、それぞれが決められた役割【①分度器による仰角の測定 ②メジャーを用いた水平距離の測定 ③三角比の表を用いた数値計算 ④ドローンの操縦 など】をこなしました。STEAM教育の観点から向陽高校ではドローンが導入されました。メジャーや分度器での実測やドローンの操縦をおこなう生徒達からは楽しくわくわくした気持ちが感じ取られ、科学技術や数学を学ぶことの重要性を感じ取ってもらえたと思います。(生徒の感想)「誤差は出たけど、実際に三角比で高さの測量できるんだと深く理解できた」「ドローンを飛ばすことができ、とても面白かった」「誤差を少なくするためには、水平距離を十分にとればいいのではないかとグループで仮説をたてた」

授業実践 1年生「英語コミュニケーションⅠ」

●授業者:山中淑尭、川合真由美(英語科)

●対象:1年生「英語コミュニケーションⅠ」

●日時:令和4年10月6日(木)~10月31日(月)

●内容:パフォーマンステスト「Talk Show」

教科書で学習した内容をもとに、司会者役とゲスト役にわかれ、2人1組でトークショーを行いました。司会者役は、事前に準備した質問をゲスト役に問いかけ、ゲスト役はそれに答えました。また、原稿を暗記するだけではなく、即興でのやりとりも加えられ、見所のある発表となりました。発表を終えた生徒たちは、「これまで味わうことなかった緊張を楽しむことができた。」「頑張って取り組んだことが披露できて楽しかったし、うれしかった。」「中学校で行った発表は原稿を覚えて読むだけだったが、今回は即興でのやりとりもあったので難しかった。」「即興でのやりとりの力も磨くことができ、成果を感じることができた。」「他のペアの発表が上手くて感動した。次回は自分自身ももっと上手くやりたい。」等、感想を話しました。

授業実践 1年生「数学Ⅰ」「理数数学Ⅰ」

●授業者:有田啓介(数学科)

●対象:1年生普通科「数学Ⅰ」・環境科学科「理数数学Ⅰ」

●日時:令和4年5月25日(水)

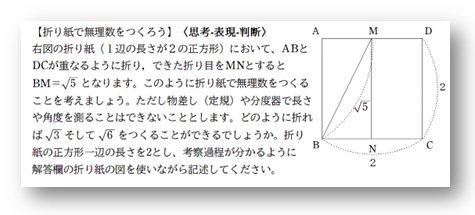

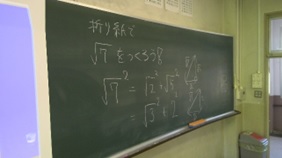

●内容:今年の1年生から新しい評価の形として観点別評価が導入されています。【知識・技能】【思考・判断・表現】【主体的に学習に取り組む態度】の3つの観点に基づいた新しい評価を生かし、各教科でそれぞれの教員が試行錯誤を繰り返しながら、授業改善に取り組んでいます。この日の1年生数学の授業では「折り紙を用いて無理数を作ろう」と題し、ルート3やルート7を作りました。グループに分かれ、折り方について考えたり、自分の考えをグループで共有したりし、これからの社会で求められる3つの観点に対応をした資質・能力を生徒たちは育んでいる様子でした。