ICT活用の授業実践例

●授業実践10:1年生「情報Ⅰ」

●授業実践 9:2年生「家庭科防災教育」

●授業実践 8:1年生「情報Ⅰ」

●授業実践 7:1年生「情報Ⅰ」

●授業実践 6:3年生「SS探究科学Ⅲ」

●授業実践 5:1年生「SS環境科学探究Ⅰ」

●授業実践 4:1年生「情報Ⅰ」

●授業実践 3:2年生「理数物理」

●授業実践 2:2年生「LHR」

●授業実践 1:2年生「日本史A」

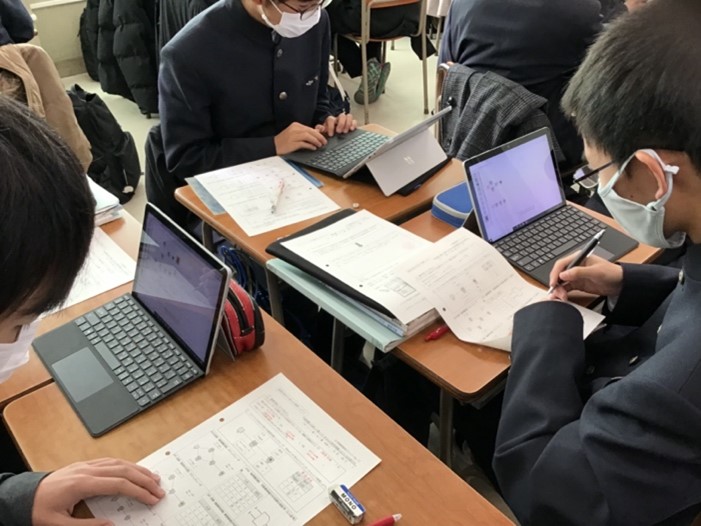

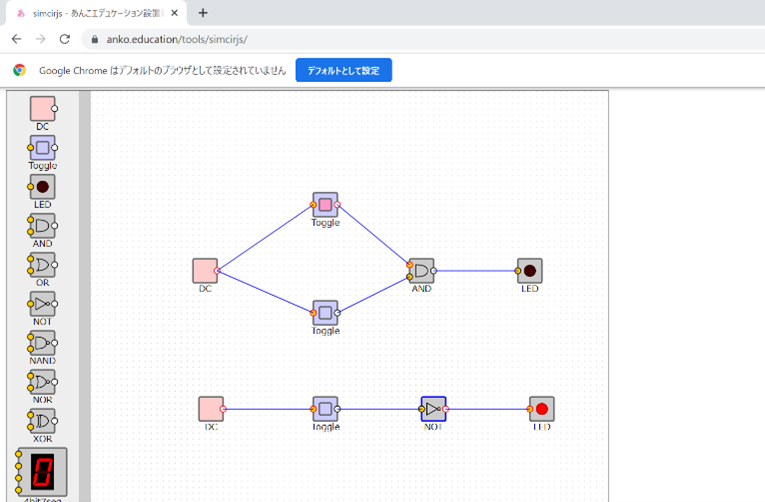

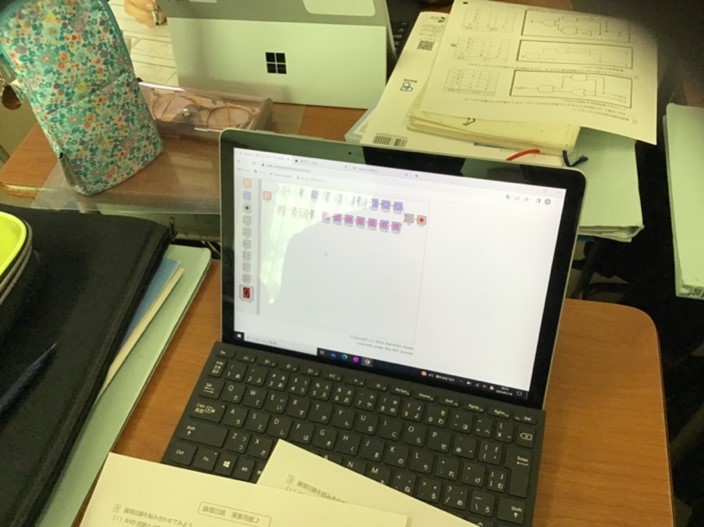

授業実践例⑩

●授業者:西林諒(情報科)

●対象:1年生環境科学科「情報」

●日時:令和5年1月19日(木)

●内容:論理回路と共通テスト試作問題への取り組み

一人一台PCを使って論理回路の学習に取り組みました。コンピュータは0と1で表現され、その組み合わせを増やすために論理回路が用いられています。論理回路を視覚的に理解するために論理回路シュミレーターを使用して、回路を作り視覚的にわかりやすいようにしました。論理回路シュミレーターで理解を深めた後、問題演習、共通テストの試作問題にグループで取り組みました。

試作問題を解くことができた生徒が多く、とても達成感を感じていました。ICT機器を用いることで視覚的に理解することができるので理解度も深まっているようでした。

授業プリント

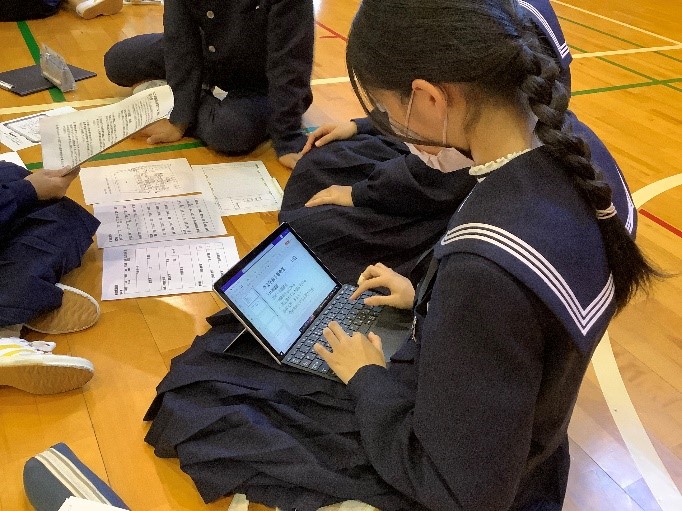

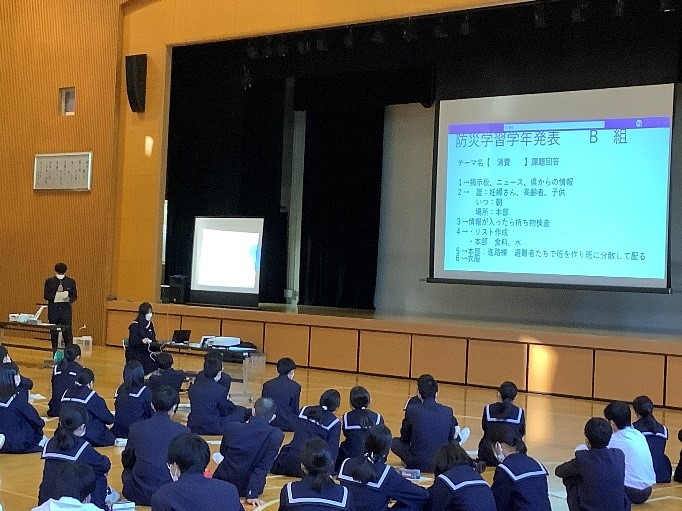

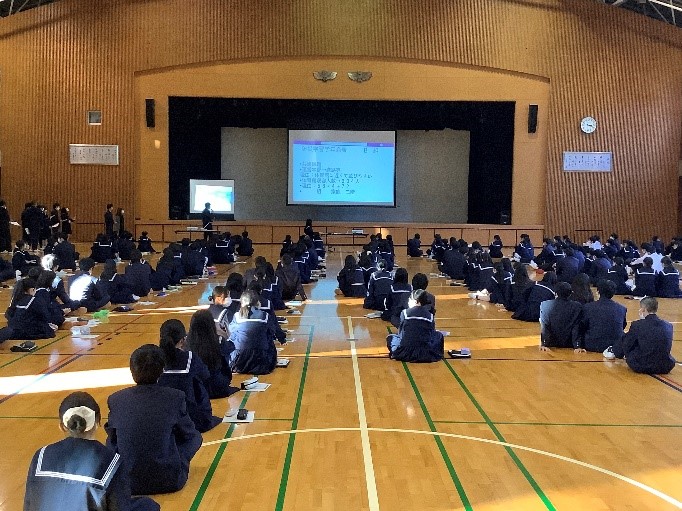

授業実践例⑨

●授業者:瀧口尚子(家庭科)

●対象:2年生普通科・環境科学科「家庭科防災教育」

●日時:令和4年11月4日(金)5~7限

●内容:11月5日は世界津波の日ということもあり毎年、この時期に防災学習を行っています。内容は【命の守り方】を題目として「津波三原則や人間の心理のメカニズムからいかに逃げて生きる選択を行動に移すのか」という初動体制の大切さを学び、本題である【MHUG】(ミニ避難所運営ゲーム)を実施しました。「向陽高校が避難所になったら」という設定で、ファシリテーターから出される共通課題とクラス別の課題を各班でそれぞれ解決し避難所を運営していきます。感染対策をした避難所運営課題解決策について意見を出し合い、各班の記録係にPowerPointでまとめてもらいました。学年発表でまとめた内容を体育館前方のスクリーンに投影し、各班の発表係が発表しました。事後アンケートでは、「想定するのは難しかったけれど、防災について真剣に考えることができるいい機会となった」、「こんな防災学習は初めてで楽しかった」、「もっと防災について話し合う授業が必要」、「地域の防災訓練にも積極的に参加したい」、「活発な意見が出されて楽しかった」というような前向きな意見が多く、生徒達にとって有意義な時間となったようです。3月には実践訓練として防災スクールを予定しています。

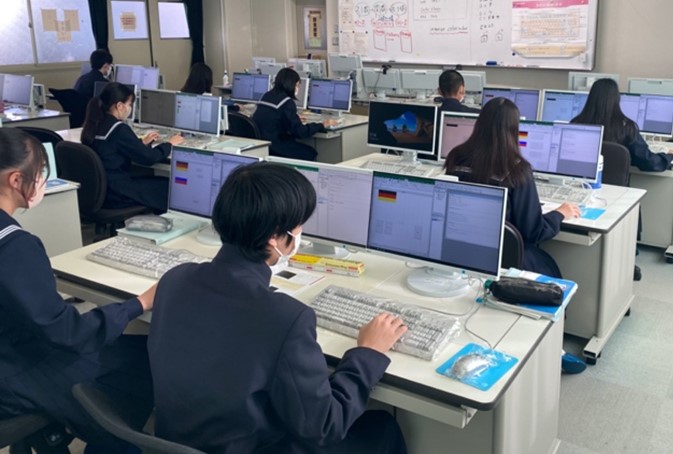

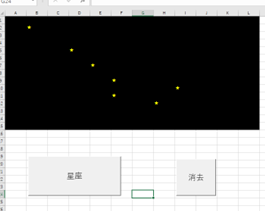

授業実践例⑧

●授業者:西林諒(情報科)

●対象:1年生普通科「情報」

●日時:令和4年11月2日(火)

●内容:VBA(表計算マクロ)の実習2回目

情報教室にある中間モニターとPCを使ってプログラミング言語であるVBA(表計算マクロ)の実習を行いました。今回の課題はボタンを押したら各国の国旗が表示されるプログラムと星座が表示されるプログラムを制作しました。国旗はドイツから始まり、イタリアやロシア、難しいアメリカ国旗に取り組んでいる生徒もいました。今回は「消去ボタン」を作り、制作した国旗を消せるプログラムも学習しました。生徒たちは課題に黙々と取り組み、国旗がでてくると嬉しそうにしていました。今後もプログラミングを深く学んでいくためにVBA(表計算マクロ)の実習に取り組んでいく予定です。

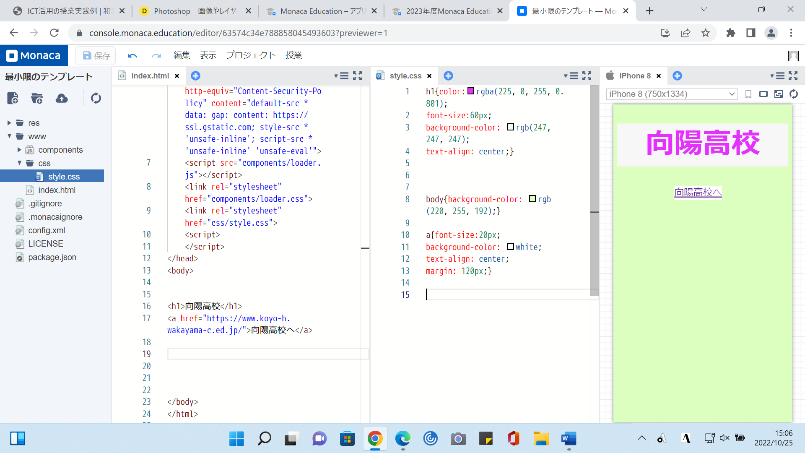

授業実践例⑦

●対象:1年生環境科学科「情報」

●日時:令和4年10月25日(火)

●内容:CSS(Cascading Style Sheets)の実習1回目(Webページ作成)&タイピング

情報教室にある中間モニターとPCを使ってタイピングをした後にCSSの実習を行いました。今まではHTMLという言語を使いwebページ用の文字を作成、画像の貼り付けなどを学習してきました。

今日の実習で文字に色や、webページの背景色をつけるCSSという言語を使いました。CSSでは色をつけるだけではなく文字を真ん中に寄せたり、大きさを変化させたり画面の変化が目に見えてわかりやすく、生徒たちは興味を持って制作に取り組んでいました。プリントにある課題を次々とこなして自分なりにアレンジしている生徒もいました。

今回学習したHTMLとCSSを活かして今後は本格的なプログラミング言語であるVBA(表計算マクロ)に取り組んでいく予定です。

授業実践例⑥

●対象:3年生環境科学科「SS探究科学Ⅲ」

●日時:令和4年10月17日(月)

●内容:この授業では毎年,ディベートの成果発表会を行っています。今年度は,『日本は遺伝性難病にゲノム編集を含む遺伝子治療を導入すべきである。是か非か。』,『和歌山県はカジノを含む統合型リゾート(IR)を誘致すべきである。是か非か。』,『日本は積極的安楽死を法的に認めるべきである。是か非か。』の3つの論題でディベートに取り組んでいます。10月17日(月)には『和歌山県はカジノを含む統合型リゾート(IR)を誘致すべきである。是か非か。』についてディベートの本戦を行いました。審判には2年生普通科文系の生徒が参加しました。また,ディベート会場と別の教室をZoomでつなぎ,別室にいる生徒もZoom中継で審判として参加しました。

授業実践例⑤

●対象:1年生環境科学科「SS環境科学探究Ⅰ」

●日時:令和4年10月21日(金)

●内容:国際交流「日本を紹介する動画の作成」

向陽高校はかねてより台北市立西松高級中学と生徒交流を行っています。本年度は、上記授業内で1人1台パソコンを利用し、日本を紹介する動画を作成しています。文化・歴史・産業・芸術等をテーマに、グループで紹介内容を決め、動画作成に励んでいます。自動販売機、食品サンプル、シャープペンシル、知育菓子、剣道、カプセルトイなど、多種多様なテーマを設定し、その魅力を発信しようと創意工夫を凝らしています。

今後は、YouTubeを通して西松高級中学に作成した動画を送付し、双方向にメッセージを送り合い、交流を図っていきたいと考えています。

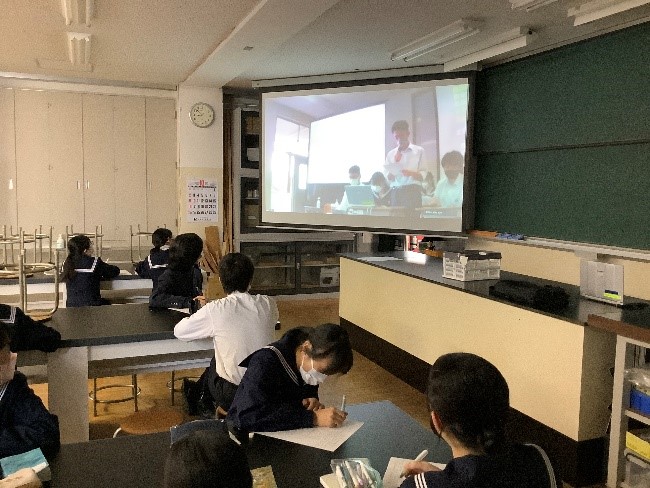

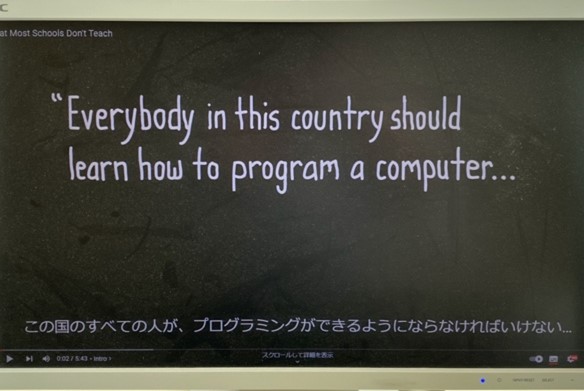

授業実践例④

●対象:1年生普通科「情報」

●日時:令和4年10月14日(金)

●内容:HTMLの実習1回目(Webページ作成)

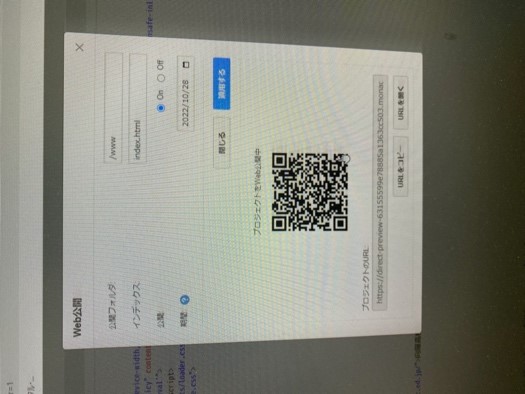

情報教室にある中間モニターとPCを使って実習を行いました。「この国のすべての人がプログラミングができるようにならなければならない」というスティーブ・ジョブズの言葉から始まる映像を見た後,自己紹介の文章や、向陽高校やその他のホームページにリンクを飛ばすためのwebページをHTMLで作りました。プリントにいくつかの課題が書いてあり,中間モニターのヒントやペアの人に聞きながら課題に取り組んでいました。最後にHTMLで作ったものがWeb上でどのように表示されるのを確認しました。

今回生徒が作ったものはQRコードが生成でき,スマホで編集することも可能で「中学校のプログラミングと違い楽しかった」と感想を述べている生徒もいました。

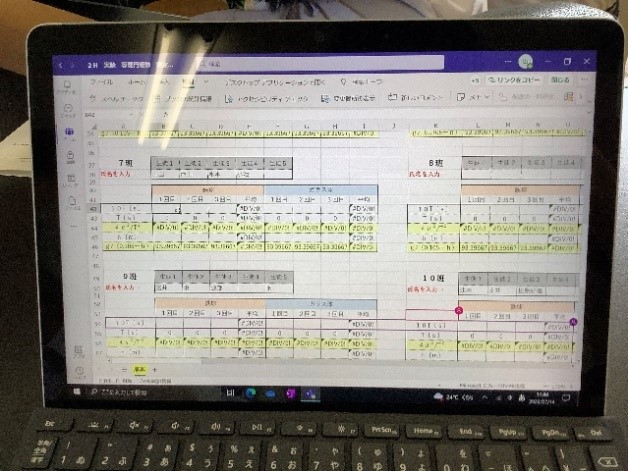

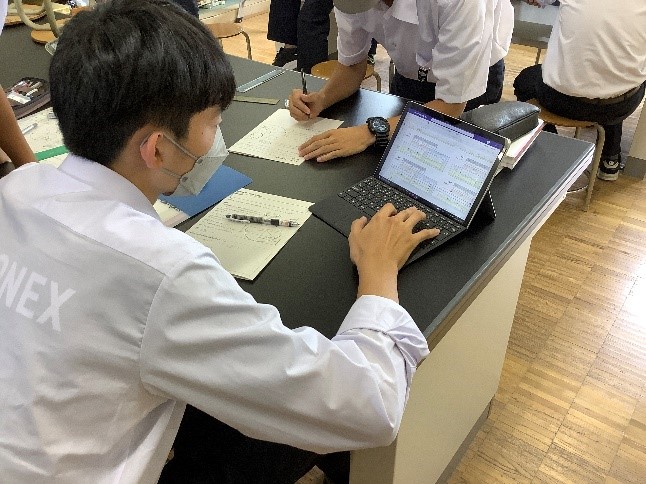

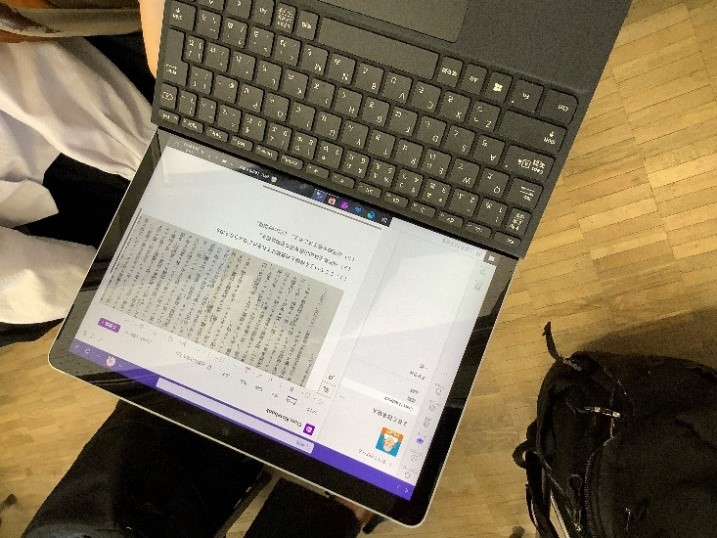

授業実践例③

●授業者:山中資基(理科)

●対象:2年生環境科学科「理数物理」

●日時:令和4年7月14日(木)

●内容:物理実験「等速円運動」

実験プリントを配付し,プロジェクターを用いて実験方法等を説明しました。TeamsでEXCELデータを共有しました。生徒は実験を行い,得られたデータをEXCELデータに入力しました。